はじまりの灯 目次

序 去来する光

一 巨きな絵のみなもと

二 巨きな絵のなりたち

三 祝祭へ

2015年の夏、鹿の木との不思議な出会いをはじめとして徐々に目覚めていった新しい絵は、鳥や獣のイメージからしだいにそのかたちを発展させ、3年後の秋にはついに人のすがたが現れるまでに至った。

描くことは生きること、そして存在することについて教わることのできたかけがえのない時間でもあった。それはわけもわからずわけを探し続けてきたような自分にとって、もっとも信じられる何かとかろうじて繋がることのできるかもしれない、ひとつの仕方でもあったように思う。

絵の中にある無類の光のようなものが失われないかぎり、これからも終わりなく描くことは続いていくと思う。

けれどこの先、はたして絵を描くためだけに生きることだけが自分の人生なのだろうか。絵を描くこと、それ以前に生きていくなかでもっとも切実に求めてやまないものがあるとしたら、それは一体何なのだろうか。

この人生において、自分が最もおそろしいと感じていたこと、それは「永遠」に他ならなかった。

小学5年生のころ、あるリコーダーの練習曲がずっと頭を離れずに焼き付いていた。題名は忘れてしまったけどその旋律だけは今でもはっきりと憶えていて、夕暮れの牧歌的な風景を想像させるどこかもの悲しい曲だった。

そしてその当時独りで考えていた、「死んだらどうなるの?すべてはどうなるの?」という無限の問いの環が、その音楽のもたらしたイメージと結ばれたとき、途方もない厚みをもった時間感覚のようなものが突如として自分を襲った。

以来それは夢から覚めた直後や夕暮れの風景を目にした時など、日常の中で繰り返し起こり、そのたびにパニック障害のような状態に陥った。恐怖がおさまると、その後には生きる意味が根絶やしにされてしまうかのようなどうしようもない無力感が残った。

この説明不能な一連の体験を「永遠に襲われる」と自分は呼んでいた。それは存在を焼き尽くす「くらい太陽」のようなものとして、今もなお生きることを脅かし続けている。

けれど不思議なことに、そのようなおそろしい感覚が消えてなくなってほしいと思ったことは、今までに一度もなかった。

長い逡巡のはてに、「永遠に襲われる」ことはむしろこの地上で自分のすべきことを告げるための、このうえない「おもかげ」のようなものなのかもしれない。そんな風に考えるようになっていった。

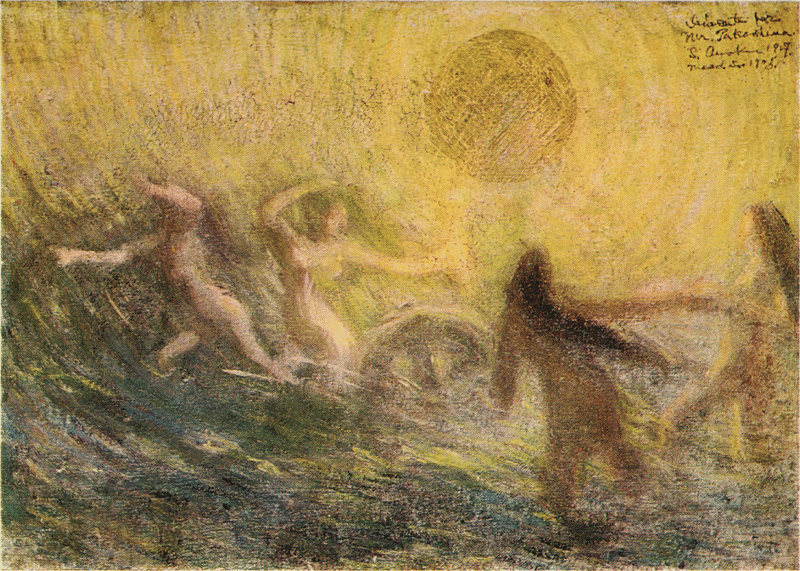

「永遠」ということを考えるとき、忘れることのできない大切なひとつの作品がある。ユーリー・ノルシュテインというロシアのアニメーターによって1979年に制作された、「話の話」という映像作品だ。

作家自身の幼少期の記憶や、ロシアで最も古いとされる子守唄をモチーフに、緻密な切り絵アニメによって生み出されたその「映像詩」は、6年前初めて目にしたとき以来、自分にとってもっとも大切な作品のひとつとして、唯一無二の光を放つ存在であり続けている。

映像全体の中でも最も焼きついて離れない場面、それがまさに「永遠」と題された、一連のシークエンスだった。

高畑勲をして「くらしの原像」または「くらしの本原」と呼ばれたこの場面は、燦然とまぶしい光のなか、わずかに揺らめく幻影のように原初的な家族たちの暮しが写り、その食卓に招かれる旅人のすがたが、嘆息するほどのきわめて緻密なアニメーションによって表されている。

この場面のはじめからおわりに至るまで、通奏低音そのもののようにしてバッハの平均律クラヴィーア曲集第1巻・第8曲のプレリュードが流れている。厳かに、粛然と進んでいくその霊感に満ちた旋律は、彼岸の世界のようなこの静謐な光景と完全に調和して、このうえない迫真性を宿したイメージをこの網膜に焼きつけるかのようだ。

人々がただ暮しをいとなむすがた、この何気ない日常と地続きであるはずのその光景に、どうしてこれほどまでに自分の胸がうたれてしまったのか。

それはまったく理解不能な出来事でありながら、このうえない真実のようにも感じられたのと同時に、「永遠に襲われた」ときに感じた、あの途方もなさにすら照応しうるかもしれない何かを、確かに予感させるものでもあった。

私たちは、幸せとは何かを、永遠に記憶しなければならないのです。

それは平和な日が、毎日続くことです。毎日です。

「話の話」の提案書のおわりにノルシュテインが綴ったこの一文は、きわめて平易な表現のようでありながら、「永遠」の場面に込めたであろうその思いを、端的に表明しているように思われる。

暮すこと、つくること。

このふたつの実践を一体どのようにして、自分はこの地上で結実させることが出来るのだろうか。

「未草」という名前で活動する夫婦――小林寛樹さんと庸子さんのことを最初に知ったのは、まだ東京で働いていた頃、会社を辞める決意をかためつつある頃だったように思う。

信州・黒姫山麓の丘で「自ら作る暮し」を旨に活動する二人は、馬や羊と共に暮す日々を目指して、春夏を山仕事に、秋冬を展示会に充てながら何年もかけて森を開拓し、暮しの道具から作品にいたるまでの様々なものづくりをひたすら続けていた。

未草のことを知った当初はインターネット上で写真などを眺めていただけだったが、寛樹さんの廃材による彫刻や庸子さんの古布等による鞄、そして日々の暮しと国内外の旅の風景を伝える写真たちは、どれも信じがたいほど美しくて目を釘付けにさせた。

しかし何よりも心を打たれたのは、未草のWebサイトに「挨拶」としてまとめられた一連の文章だった。

10年前 Australiaの人里離れた山あいの草原で、自給自足に生きる家族のもとに半年暮らし、人生が変わりました。周りにある木や石、土や廃材で作る家も、そこに暮らす人々の顔もまた美しく、何より日々の暮らしそのものがたまらなく美しかったのです。それは自分が触れてきたどんなものよりも心を震わせ、生きる道を見た気がしました。「人生をかけて世に伝えたいこと、問いかけたいことがある。」そう思うようになり、以来ただひたすらにその生き方を求め、準備を重ねてきました。

人類はこの百年二百年の間に大切なものを失い過ぎました。これ以上手放したくないもの、手放してはならないものがあります。今この世界から消え去ろうとしているもの、それらはこのまま失くしてしまうにはあまりにも美しく尊いのです。

会社を辞める直前、春の気配が立ち込める高速バスのなかでそれを読んだとき、またしても「永遠」に照応する光のようなものが全身を駆け巡った。

この星に生まれ、自らなすべきことをはっきりと自覚し、そのために途方もない時間をかけて実践する人々の姿。

それはノルシュテインが「永遠」の場面で描写した、あのまぶしい光に立ち尽くす人々ともどこか重なって映るものだった。

自分が生を全うするうえですべきこと。それが「美しい暮し」へと向かうのかどうかは分からないし、未草の二人と同じような道を歩いていけるとは到底思えない。

けれど少なくとも、絵を描くことのかなたには「暮しの光」があるのだということ、そのために自分もいつか日本を出て世界を旅するのだということ、そのような予感たちの最初の萌芽は未草との出会いの春、絵描きとしてのはじまりの春に、すでに先取りされてあったように思う。

絵を描き続けていきたい。いつかこの生の尽きて熄む、その瞬間まで。

2018年春。巨きな絵を描きたいという気持ちが生じたのは、会社を辞めて絵を描き出してからちょうど2年が経つ頃だった。

会社を辞めるとき、3年後には自分なりにはっきりと手応えを得られるところまで至ろうと、そう心のなかで決めていた。だからこそ巨きな絵を描くことは、最後の1年に自らへの試練として課した、まさに通過儀礼のようなものだった。

✴︎

次章から少しずつ、巨きな絵のお話に入っていこうと思う。