はじまりの灯 目次

序 去来する光

一 巨きな絵のみなもと

二 巨きな絵のなりたち

三 祝祭へ

翻訳家・金関寿夫によって1988年に著された「魔法としての言葉 アメリカ・インディアンの口承詩」。

原詩から英語へ、さらに日本語への二重翻訳という困難な仕事にもかかわらず、その魅惑的なことばの択びによって、彼らの精神世界に宿る地霊のごときものを、遠く彼の地からたしかに届けてくれる一冊だ。

本の中では北米大陸のアメリカ先住民を中心にさまざまな詩が紹介されているが、まずはじめにエスキモー(イヌイット)の人々に伝わってきたという詩、「魔法のことば」を取り上げてみたい。

ずっと、ずっと大昔

人と動物がともにこの世に住んでいたとき

なりたいと思えば人が動物になれたし

動物が人にもなれた。

だから時には人だったり、時には動物だったり、

互に区別はなかったのだ。

そしてみんながおなじことばをしゃべっていた。

その時ことばは、みな魔法のことばで、

人の頭は、不思議な力をもっていた。

ぐうぜん口について出たことばが

不思議な結果をおこすことがあった。

ことばは急に生命をもちだし

人が望んだことがほんとにおこった⏤⏤

したいことを、ただ口に出して言えばよかった。

なぜそんなことができたのか

だれにも説明できなかった。

世界はただ、そういうふうになっていたのだ。

この詩によって喚起されるイメージは、たとえば未だ人間が自然や野生動物と深く関わり合っていた、過去の原初的風景のようなものかもしれない。

あるいはもはや過去や未来という時間軸さえも超越した、「時のかなたの風景」とでも呼ぶべきものかもしれない。それは絵を描くことの彼方にもきっと通じうるはずの場であり、その中にあっては古代の生命も現代の人々も同一の時空間に存在し、自己と他者の境界も曖昧なまま、すべてが渾然一体となって溶けあっていく。

文字通りの"絵空事"のように思われるかもしれないが、それは本来夢や空想をとおして、誰もが通じることができる場であり、そこへと到る過程では"実在"にまつわる感覚⏤⏤現実か幻想かを問わずリアリティそのものを感応するちから⏤⏤が何よりも大切であるように思う。

アメリカ先住民の詩の特徴を、金関寿夫は「自己と世界との同一化のビジョンの表現」ということばで端的に言い表している。それこそが読み手を"もうひとつの時間"へといざなう、彼らの詩に宿ったちからの源泉なのかもしれない。

空に流れる星々が わたしの髪

ほらあの地球の丸い縁(ふち)が

わたしの髪を縛るのだ

夜の歌より (ナバホ族)

夜よ

あなたはわたしの美しい代理人となる

あなたはわたしの美しい歌となる

あなたはわたしの美しい霊薬となる

あなたはわたしの美しい神聖な薬となる

鹿の歌 (チッペワ族)

わが 光り輝く 角

アメリカ先住民の多くは、一生のうち一度はかならずふるさとを離れ、ヴィジョン(幻)をもとめる孤独な旅に出るといわれている。そしていつかヴィジョンへと辿り着いたあかつきには、自分の歌と守り神を得て再びふるさとへと戻っていくことになり、なかでも特に強力なヴィジョンを得たものは、そのふるさとのシャーマンになるという。

彼らの歌は、病気を治癒するための歌、恋人を得るための歌、豊作を祈る歌、雨乞いの歌、狩猟の成功を祈る歌などのように、その生活の素地をなすものとして「実用的に」機能していく。ここでいう実用とは、冒頭に挙げた「魔法のことば」で表されるように、実際に定められた目的に向かって、ものごとを動かす力を持っているということである。

それは言霊(言葉の霊力)と共に地上を生きていく、原初的な詩人の営為そのものであるともいえる。

宇宙の目に見えない霊と交流したり対抗したりする、超自然の能力を獲得するための、いわば呪術的な媒介として、歌(時には物語)はあったのだ。近代人のように、詩人の魂の個人的な叫びだとか、言語美の表現だとかいう動機でもって、「詩作する」のとは、全く異質の行為、つまり「文学」以前の行為なのである。言いかえると、詩作は知的行為ではなく、ヴィジョンを見て、それを言葉にすることにほかならなかった。

強い霊力を持ったことばと共にある彼らの生活は、自分たちのように物質文明に浸された社会を生きる人々にとっては縁遠く、その実在性を追いかけることもまた不可能なものなのかもしれない。しかし自分にとっては描くことをとおして信じられる、あのめざましい感覚へと立ち返ってみるかぎり、「憧れ」という以上に「親しみ」という他にないような感情を抱いてしまうことも、また少なからぬ事実であるように思う。

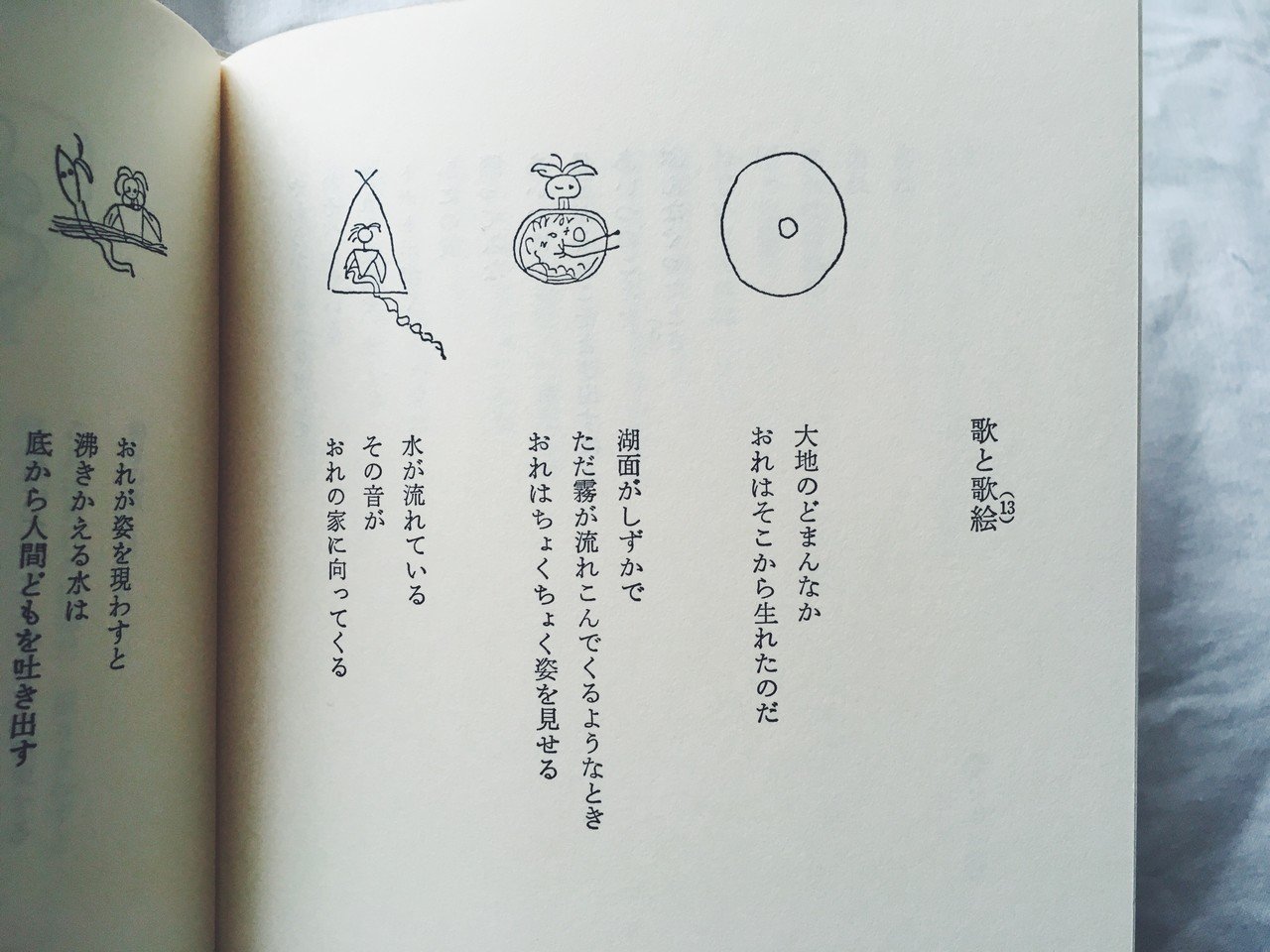

「歌と歌絵」

「歌と歌絵」自分が本のなかで心惹かれた詩にもうひとつ、チッペワ族の「歌と歌絵」がある。これはおもに白樺の樹皮に描かれた絵が、それぞれ各部族の宗教的シンボリズムにもとづき、絵解きされて歌われたものだという。

歌と歌絵は、一見すると絵に何となくそれらしい話し言葉を付け加えたもののように見えなくもない。しかしそのユーモア溢れる表現のなかには、主体と客体の目くらめくような交歓があり、読み手のなかにまでその豊かな精神世界が染み渡ってくるかのようだ。

何よりも読むにつれて、気がつけばこちらの創造性までもくすぐられ、何か物語をつくりたくなるような気持ちにさせられてしまう、不思議な魅力(魔力といっても差し支えないかもしれない!)をもっている。

実際のところ、「歌と歌絵」に触発されて自分もはじめるようになったひとつの試みがある。絵と言葉とを、それぞれ片足のようにして歩んでいくことで徐々に発展を遂げていったこの一連の遊びのことを、「絵の種」というふうに呼んでいた。

「絵の種」の初期段階

「絵の種」の初期段階 絵の種の発展。カードに小さなお話の一片を添えていく

絵の種の発展。カードに小さなお話の一片を添えていくいくつかのモチーフ(抽象的な記号もふくむ)を小さな紙に線画で描き、そこに簡単なお話の断片を添えることで、徐々に物語めいたものが芽吹きだし、絵の種は成長していく。それは「虹の上をとぶ船」の版画制作のはじまりにおこなわれた、子どもたちによる小さなカード遊びにも少なからず影響を受けたものであった。

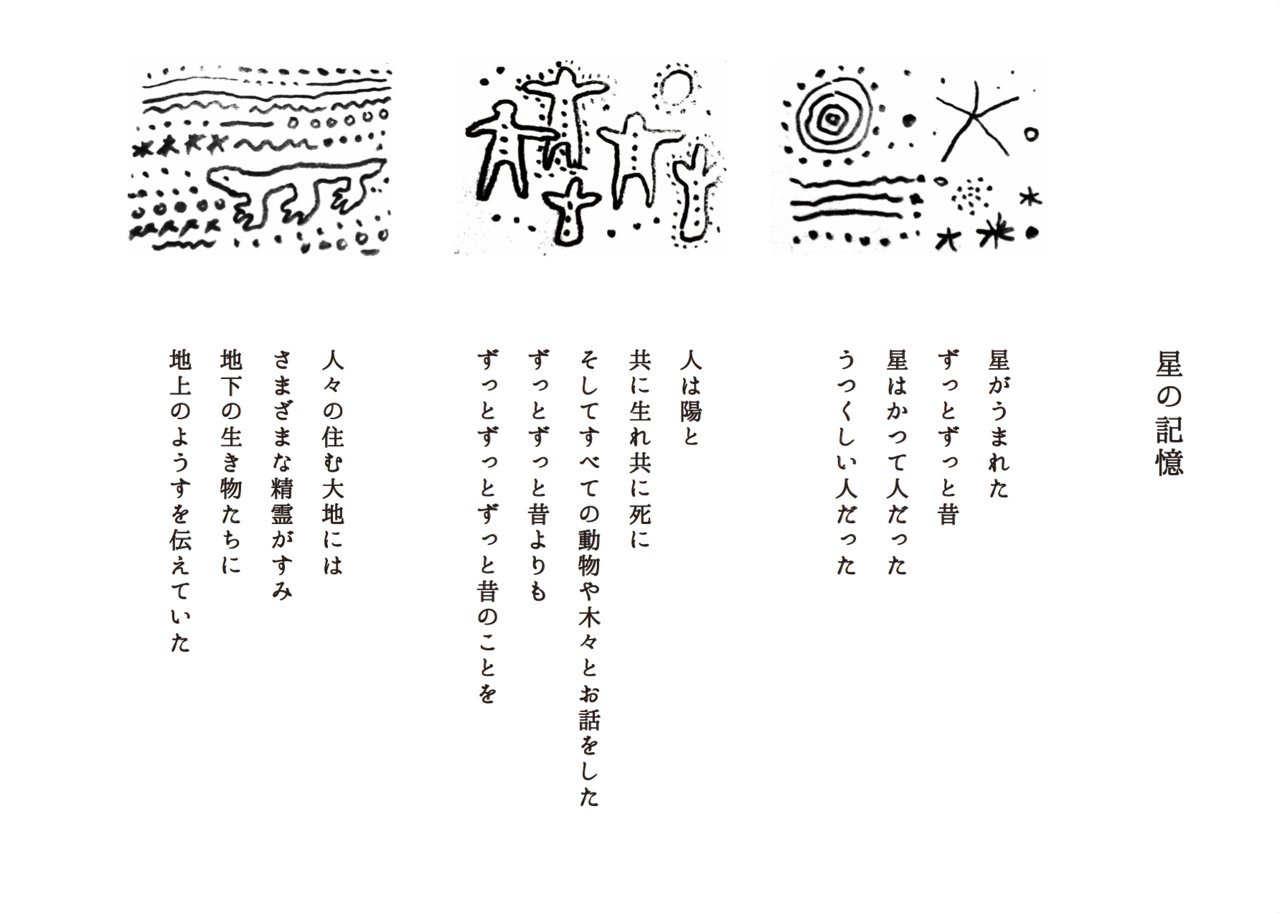

絵の種を「歌と歌絵」の形式に則って表したもの

絵の種を「歌と歌絵」の形式に則って表したもの絵描きとして活動をはじめた当初、展示にいらした方から「絵本はつくらないのですか」と聞かれることがたびたびあった。自分の絵に物語を添えることはそれまでにも幾度か試みたことはあるものの、自分のことばが絵に対して余計なものに感じられることが少なからずあり、気がつけば遠ざかるようになっていった。かつて絵本屋で展示をしたときに、店主から「自分の絵のことをへたに物語らないほうがいい」という風に言われたことも、当時は尾を引いていたのかもしれない。

「歌と歌絵」との出会いはそのような自分の鬱屈とした気持ちを取っ払ってくれる、最良の契機となった。「上手か下手かは関係ない、まずは歩みはじめることだ」と自分に言い聞かせるようにして、拙いながらもことばと絵との共作は、ふたたび行われることになった。

絵の種の試みは巨きな絵の制作の数ヶ月前に行われたが、そこで生まれた物語やモチーフは巨きな絵に直接反映されているわけではない。どちらかといえばあくまで個人的な遊びとして、自由気ままに楽しんでいるだけだった。

しかしこの試みによって、自分が絵を描くうえでの根幹となるような、ひとつの壮大なヴィジョンが浮き彫りになっていった。それは地上を照らす太陽から名もなき塵埃にいたるまで、すべての存在は神話になりうるということであり、「無名の神話」ということばに集約されて、そのまま巨きな絵の主題のひとつとなった。