はじまりの灯 目次

序 去来する光

一 巨きな絵のみなもと

二 巨きな絵のなりたち

三 祝祭へ

五月の祝祭のあと、カテリーナの森を去る前に、幾つものかけがえない音景が過ぎ去った、その傍らにある一本のマグノリアの木の下で、空を充す無数の葉のさざめきに、ぼんやりと耳目を澄ませていた。

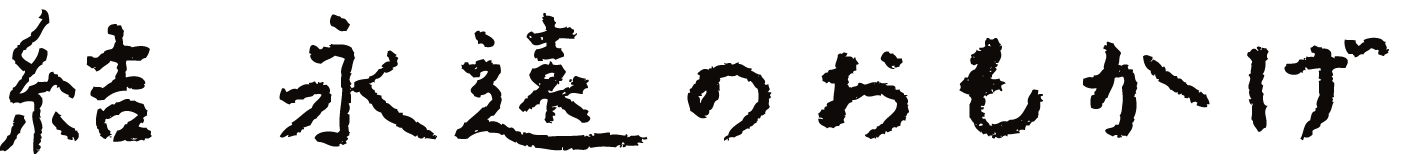

その一瞬のうちにか、もしくはそのあとさきに、結葉(むすびば)ということばがふと、胸に去来したことを憶えている。

それは初夏をしめす古い季語であり、生い茂った葉と葉が合い交わり、結ばれたように見えるさまをあらわすのだと、後になって知った。

春と夏をつなぐ、季のあえかな鳴動。

葉のかたち一つひとつ、それはまるで目のおもかげのようにも見える。

陽と地の結目として綾なすみどり、それに感応するこのまなざし。

鹿と目が見合ったとき、とくとくといのちの通り抜ける音を聴いた。

死するものとして生きている、と思った。(幸せであり、死合せだった)

それは一瞬の「目合(まぐわい)」にして、自我というこの奇妙な分断をも断ちきってみせた。

誰もいない孤独な真夜中の山奥で、遠く遥かにまたたく無数の星々を見つめたとき、愛、ということばがふと生じたのはなぜだろう。

それでも、ひとびとは何らかを希求せずにはいられない存在であり、そこには時として目を瞑りたくなるほどの、あるいは目を捧げたくなるほどのまぶしいものが、どうしようもなく充ちあふれる。

そしていまここに立ち尽くす地平は、そのような種々のいろどりを憶えずにはいられないかのように、あたかもかたちづくられているかのようだ、と思う。

果てしない道のりを思います。

果てしなく果てしない道のりを

まぶしくて遠い その中の

小さな小さな小さな

太陽の黒点のような自分を。

帰りたいと思います。

(けれどどこへ?)

おそらく終わらないかもしれません。

けれど歩くことはできます。

歩くことだけが、この道のりの

永さを感じさせ

終わるかもしれないと

感じさせるそれなのです。

目をつむります。

やみのなかにぼうっと

白い点が灯ります。

それはまぶしくなく 真に

あかるいもののようです。

その白い点をじっと見つめていると

やみのすべてが

白い点であることに気づきます。

本当かどうかは誰にもわかりません。

でもそれをイメージできるのです。

そして不思議とこう思います。

終わるかどうかではないのだと。

此方と彼方をむすぶのだと。

夜明け前にうまれた、その詩をいちばんはじめに読み、当然でしょ?と返してくれたひとのことを、いまは毎日のように思いだす。

自らのよわさのために遠ざけてしまった、そのひとのほかならぬ気丈さにふれるたび、決してあかるいだけではいられなかった自分のもろさを、恨みたくなる時もあった。

けれどいまはそのひとを思うたび、なぜか奮い立たされるような気持ちになる。

正気と狂気を共にすること、そう自分がいったとき、狂気を全てなくした先を、とそのひとはいった。翻ってみれば、それはいちめんの狂気そのものかもしれないと思った。

どこまでも別々の道を歩くはずなのに、その先にある光は決して異なるものであるとは感じなかったこと。

何よりも不思議といつまでも話せる誰かがいることが、自分にはうれしかった。

交わろうとせずにはいられないものと同じように、へだたらずにはいられないもの、そのように思うまでもなく互いに消えていくものが無数に存在すること。そのような世界で、たとえひとときでも息を合わせることのできた記憶を、切に思う。

先のことはわからない。

それでも「憶えている」と信じられることは確かにあって、それが生きていくうえでの追い風となっていくのだろう。

根と翼を共にすることについて、この頃は息がつまるくらいにずっと考えつづけてきた。それは人間のもつふたつの根源的な欲求であると同時に、必然的に矛盾する宿命をもつようなものでもあった。

先人たちのおかげで、この宿命をこえてゆくための道を幾つかは見出すことができる。

旅と暮しの往還のはてに、このどこまでも人間的な執着と向き合えるかもしれない道を、いまは模索しつづけている。

このことは、それこそ全生涯をかけてゆくことになるだろう。

「行くことによって、どこへ行くべきか私は学ぶ」

私淑してやまない詩人のひいたこの言葉が、いまもお守りのようにして胸の奥にある。

次は、どこへ行こうか。

あれからもう一年がすぎた。

ひと巡りした五月、ふたたび結葉の下で、羽根のようなかたちをした、小さな木片をみつける。

そこにふきつける風を、ただ見つめている。

これ以上は、何もことばにすることができない。

今はまだ。

(2020年5月22日 新潟の実家にて)