はじまりの灯 目次

序 去来する光

一 巨きな絵のみなもと

二 巨きな絵のなりたち

三 祝祭へ

巨きな絵を描いて共に旅をしたお話の前に、まずは自分が25歳の時に訪れた絵の変化について書いてみたいと思う。実際の制作の話よりも前にそのことを書くのは、巨きな絵が生まれる源泉となった出来事やモチーフがそのなかにこそ凝縮されているからであり、両者が切っても切り離せない関係にあることはあらかじめ強調しておきたい。

✳︎

絵を描くことは、物心ついた頃から好きだった。いままで生きてきたなかでたぶん、一番時間を注いできたことなのだと思う。振り返ってみると、何を描くかということは本当はそんなに重要ではなくて、ほんとうにただただ、描くことをしていたかったのかもしれない。

想像することが昔から好きだった。何を想像するかという以前に、この身体をとばす感覚がそこに在ること、そのことがただただ嬉しかった。

まだ幼い頃、双子の兄と毎晩眠る前に架空の物語を紡ぎあった日々も、高校生の頃に片道11kmの新潟の田舎道を、スピッツを聴きながら自転車で登下校した日々も、それぞれに充されていたのは、想像することが翼としていつも傍らにあったからなのだと思う。

翼によって世界はよりいっそう色彩を帯び、生きていることを実感させてくれた。

どんな風に生きるにせよ、絵を描くことと地続きの仕事をして生きていきたい。漠然とそう考えていた高校生の自分は、誰にうながされる訳でもなく、自然と美大受験を志すようになっていった。

当時は武蔵美・多摩美への憧れが強くあったけれど、経済的な事情などさまざまな理由から、公立の美大・芸大を受験することになった。画塾で初めて本格的に学んだデッサンは、厳しくも楽しいものだった。けれど現役受験は結局失敗し、浪人時代を経て、静岡でデザイン学部のある大学に入ることになった。

そこではデザインの基礎を学びつつ、プログラミングに夢中になったり、メディアアートに手を出したりと、それまでやったことのない領域でたのしく迷走していた。けれどそのいずれにも、くっきりとした自分の将来を見出すことはできずにいた。

相変わらず趣味で描き続けていた絵は、大学に入ってはじめて「作品」を意識して描くようになり、県内外で何度か展示も開いたりしていた。

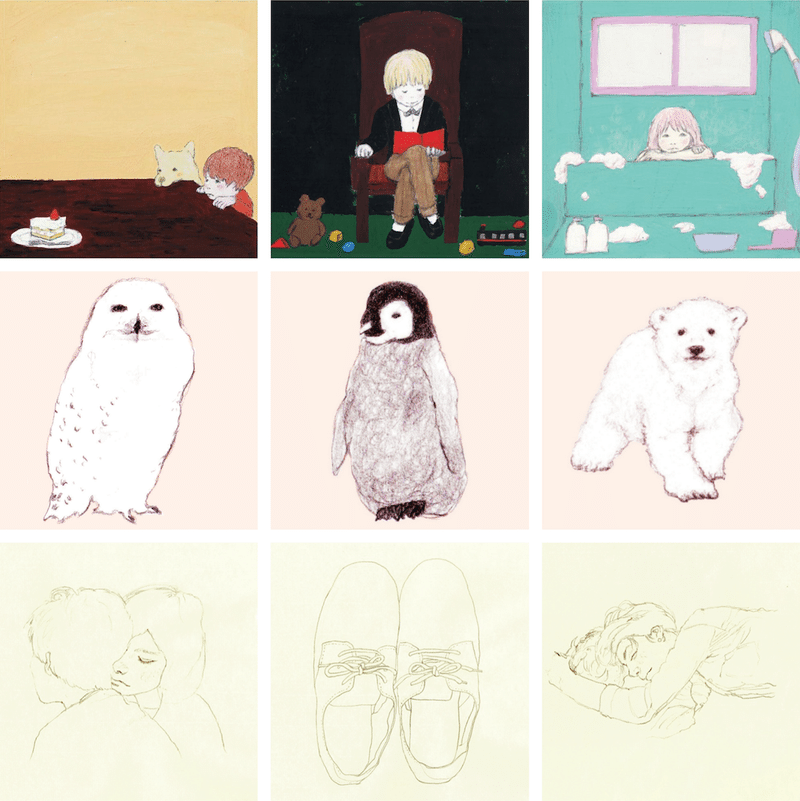

当時は人物や動物、日常的なモチーフを描くのが好きで、イラストレーションと絵画のあいだを行き来するような絵を描き続けていた。未熟だったデッサンは浪人生の頃よりはまともになったけれど、どれだけ描いても自分が納得のいく線は描けず、ある種の限界を感じていた。

そして作品としてかたちにすること、人に伝えることを意識しすぎるあまり、知らず知らずのうちに絵がどこか型にはまってしまい、そこから抜け出せなくなっていた。

大学四年生のある日、当時お世話になっていたゼミの先生から、絵のことを酷評された。それは絵におけるほとんど初めての、大きな挫折でもあったように思う。

卒業制作でも絵を描くことをベースにした作品をつくろうとしたけど、企画は通らず、悩み抜いた末に映像作品をつくるも、結果的にこれまた厳しい評価に晒されることとなった。

そんなこともあり、卒業する時にはどちらかというと痛ましい思いが残ったまま、次の春を迎えることになった。

大学時代に身につけていたWebデザインが助けとなって、就職先は渋谷にあるIT系の企業に勤めることになる。吉祥寺に引越し、春からは井の頭線に毎日のように揺られながら、一日の半分近くをひたすら画面とにらめっこする日々が続いた。

けれど会社には(どこかで予想していたとおり)うまく馴染むことができず、昼休みには誰も知り合いの来ないような喫茶店にひとり立てこみ、仕事とはおよそ無縁な本を読んだり、スケッチブックにささやかな絵を描いたりして、自分の呼吸を取り戻そうとしていた。

社員旅行で訪れた沖縄では、海沿いのホテルを夜こっそりと抜け出して、海岸に並ぶ誰もいない小舟の一つにのぼって、仰向けになりながら月をただ見上げていた。

どんなところにいても、とにかく自分はただぼんやりとしていた。

何もなければ、そのまま会社で働き続けていく別の人生もあったのかもしれない、と思う。仕事は決して自分に向いているとは思わなかったけれど、収入はよかったし、吉祥寺で暮す日々はなかなか居心地がよかったから。

けれど実際には、一年で会社を辞めてしまうことになる。

夏休みのある日、一人で森を歩いていた時のことだった。

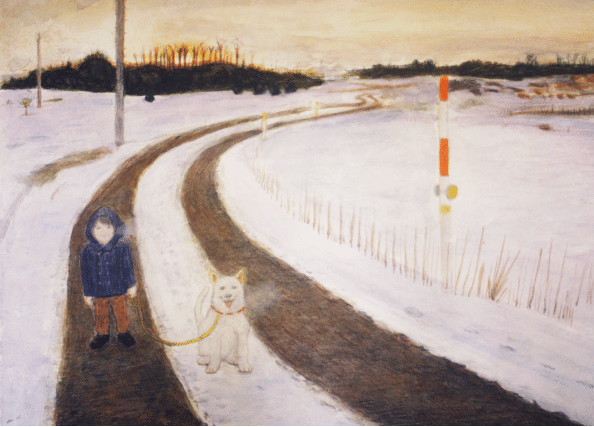

はじめそれが視界に入ったとき、鹿だ、と思った。けれどそれはよく目を凝らすと、森の奥に立ち尽くす一本の木だった。

出会ったその瞬間は、不思議とそれほど強い驚きをおぼえたわけではなかった。けれどその時撮っていた写真をあとで見返したとき、思わず目を見開き、じっと見入ってしまう自分がいた。

あの出会いは、一体何だったのだろう?

そのような問いかけを幾度となく繰り返すたび、鹿と木とが渾然一体となったイメージが、頭のなかに浮かんでは消えていった。

その数ヶ月後、吉祥寺駅近くの書店で「白い鹿」という本と出会った。

表紙を目にした瞬間、あの鹿のような木を写真で見返したときと同じように、目をおおきく見開き、思わず足が立ち止まった。

ハンガリーの木版画家、ヨゼフ・ドミヤンによる木版画と、日本のカトリック教司祭、押田成人の墨書による詩との掛け合いによって生まれたこの不思議な詩画集は、かつて世界で150部だけ大判として出版されたものであり、それが手に取りやすいかたちとして約30年ぶりに再版され、書店に並んでいたのだった。

隅々まで生命力が宿った木版画と、理解を超えた範疇から降ろされたかのような詩とが呼応して生まれた物語は、霊性の結晶とも呼ぶべき光を感じさせ、文字通り「畏敬の念に打たれた」。

一つの決定的なイメージとの出会いが、次なるそれを予示し、連綿とした内なる変容の連続へといざなわれていくこと。その最初の起点として、鹿のような木との出会いはあったのだと思う。

それは自分にとって、これから「絵を巡る変容の旅」がはじまることを告げる、ひとつの「予告灯」のような存在でもあったのかもしれない。