はじまりの灯 目次

序 去来する光

一 巨きな絵のみなもと

二 巨きな絵のなりたち

三 祝祭へ

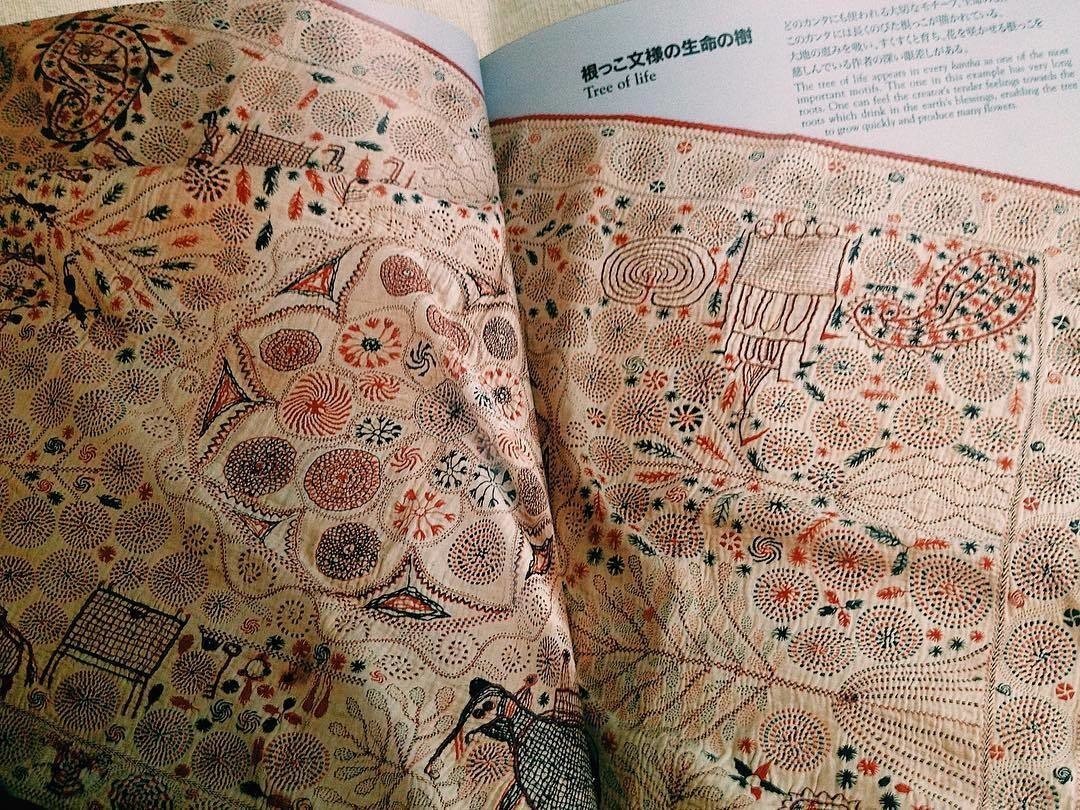

インド・ベンガル地方の伝統的な刺繍布「カンタ」に表された生命の樹

インド・ベンガル地方の伝統的な刺繍布「カンタ」に表された生命の樹東京・吉祥寺に引っ越してから半年ほど経って秋を迎えるころ、当時足繁く訪れていたお店や書店で、立て続けに幾つもの凄まじい作品やものとの出会いが訪れた。

家族のためだけに縫われたカンタという刺繍布、神話的世界を緻密な描写で彩ったゴンド族の絵本、谷由起子とレンテン族による奇蹟的な布仕事、鈴木照雄の滋味溢れる古陶のような焼き物、石川直樹による世界中の洞窟壁画の写真、沖潤子が旅の鞄に宿した幾つもの刺繍曼荼羅、生命の根源を見つめる風の旅人という写真誌、晩年のモネの目が燃えるような油絵…

それらの多くは途方もない手仕事によって生まれたもの、根源的なちからを感じさせるものたちであり、ただ単にきれいということではなく、聖なるものも俗なるものも、よろこびも悲しみも、遊びも祈りも死も生も、すべてが共に結実することで喩えようのない美を生み出している、そのように感じられた。

何よりも、光だ、と思えた。

夜、眠りにつくときに何度もそれらの光へと思いを馳せた。すると光のすべては凝縮され、途轍もない感覚に包みこまれる。自分にとっての世界はそこから裂開し、鳴動し、生きていける、存在していける時空を、幾つも瞼の前後に描かせてくれた。

それはとても、幸せなことだった。

時を同じくして、大学を卒業してから自分のためだけに描くように続けてきた絵は、徐々に新たな変化を見せ始めていた。

この頃は構図・線の上手下手といったそれまでのこだわりを一切無視して、動植物や抽象的な模様をひたすら描いていた。「何をいかに描くか」という以前に、純粋にただ描くことのよろこびを取り戻すかのような日々が続いた。

11月のはじめに色鉛筆と水彩で描いた一枚の絵は、まだあどけなさを残しつつも、新たな手応えを感じさせるものとなった。

それは自分の手から生まれてきたものというより、自己の内側を深く潜った先に広がる未知の領域から訪れた、自分ならざる何かのようでもあった。

そしてこの頃、夏に出会った鹿のような木に続いて新たなる予告灯と出会うことになる。

ある日、家の近くにある公園を何となく散歩していたときのことだった。地面に積もった落ち葉から何枚かを拾いあげ、何となく二枚を重ねて遊んでいると、それが一羽の鳥のように見えることにふと気がついた。ひとつの葉は身体に、もうひとつの葉は翼に。

気に入ったものを家に持ち帰ると、それを部屋の壁に何となく貼ってそのままにしておいた。一晩経ってからあらためて見たとき、はっとさせられた。葉はすっかり枯れてしまったけれど、時のふるいにかけられたそのすがたが何ともいえず美しかったのだ。やがてふと思い立ち、枯葉の鳥を真似た切り絵を紙でつくるようになった。

これが生きものをモチーフとした、最初のコラージュ作品となった。

何かを見た時に、それが生命そのものとしてあざやかに感受されること。木の鹿のときにも、枯葉の鳥のときにも駆け巡った見立てによる生々しい感覚が、新たな制作の扉を開いた。

それ以降会社を辞めてから絵を描き続ける日々の中で、コラージュはしだいに発展を遂げていき、大切な表現手法のひとつとなっていった。

それは今まで自分の中で凝り固まっていた「四角いキャンバス」という概念からの解放をも促し、身体という有機的なキャンバスの在り方と共に、絵をどこまでも自由に羽ばたかせていった。

生きもののコラージュ / 2016

生きもののコラージュ / 2016 生きもののコラージュ / 2017

生きもののコラージュ / 2017 赤い鳥 / 2017

赤い鳥 / 2017

会社勤めの日々に終止符を打つことをいつ決めたのか、どうやって会社に辞意を告げたのか、正確にはあまりよく覚えていない。年が明けて本格的に冬めいてきた頃には、周囲の親しい人たちに会社を辞めたいという気持ちを少しずつ打ち明けていたように記憶している。

当時の自分は絵を描くことや様々な出会いをとおして感じられた、あの幾つもの切実な光たちからもう目を背けることはできなくなってしまっていた。途方もなく巨きなものと連なっていく、あの光にみちた世界のほうへと向かって走り出したい。そのような気持ちでいっぱいだった。だけどその思いはあまりにも衝動的で、非現実的で、周囲から理解されないことも少なからずあった。あの頃の自分の至らなさを思い返すと、いまでも心苦しくなる。

三月の終わりに退職して、少し名残惜しい気持ちも抱きつつ吉祥寺を後にすると、かつて大学時代を過ごした静岡に戻った。そこからは友人からの紹介で、デザインの依頼をはじめとする様々なお仕事をいただきながら、時間を見つけては絵と向き合う日々がはじまった。

収入は東京時代の半分以下になり、暮しはみすぼらしいものだったけど、絵の時間の中においては、どこまでも果てしなく豊かな時間が広がり続けていった。