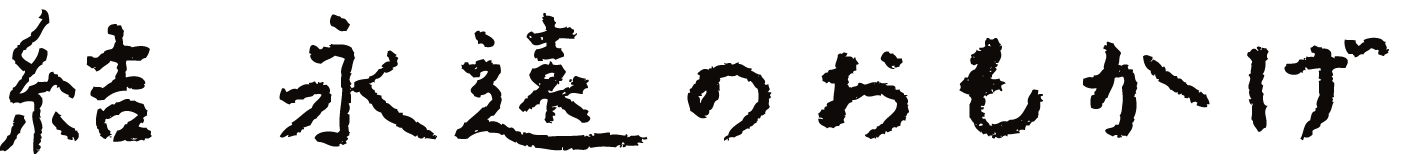

はじまりの灯 目次

序 去来する光

一 巨きな絵のみなもと

二 巨きな絵のなりたち

三 祝祭へ

春からしばらくの間は、切り絵によるコラージュを模索する日々が続いた。それと共に、未だ見ぬイメージとの出会いを追い求めて、インターネットや本から世界中の芸術作品や手仕事などをひたすら探っていった。古代の洞窟壁画からピカソやクレーの絵に至るまで、以前ならそこまで気に留めてこなかったようなイメージの一つひとつが、まるで新たな目を獲得したかのように、当時の自分には色鮮やかに感じられるようになっていた。

まるでおいしい林檎をかじるようにして、それらの線や形を次から次へと自分なりに絵の中に取り込んでいった。とはいえ、見たもののうち絵に結実させることができたのは、そのうちのひとしずくにも満たないものだった。それはあたかも、自然が生みだす造形へのかなわなさにもどこか似ていたけれど、不思議とそのことが嬉しくもあった。

才能や素質などといったことは関係なかった。信じられるものに時間を注ぐことだけが本当だった。

夏頃になると、やがてコラージュと並んでもうひとつの大切な表現手法となっていく「点描」の試みがはじまった。きっかけとなったのは、東京時代に出会ったラオスの少数民族・レンテン族による豆敷の刺繍だった。

コースターほどの大きさのそれには、動物や虫をはじめとする生きものから象形的な記号のようなものまで、種々のモチーフが自由奔放に縫われていた。その造形感覚のすばらしさに胸打たれ、一時期はインターネットでレンテン族の豆敷の写真を大量に集めてスクラップしていた。

刺繍の点線による造形を絵の中に取り入れてみようと、まずはじめに生きもののかたちを点描する試みを行った。点が少しずつ増えていくと無数の見えない線たちが蠢いて見え、幾つものイメージがそこから今にも目覚め出すかのような気配が感じられて、ざわざわした。

そして点描の密度をどこまでも高めていくと、そこには生命未然の世界が広がっていくようにすら感じられる不思議な画面が生まれた。

会社をやめてから9ヶ月後、最初に行うことになった個展のために点描で一枚の作品を描いた。それはちょうど1年前に絵が変化する中で予感していた光が、確かに間違いないものだったことを確信させてくれた絵となったように思う。

土の記憶 / 2016

土の記憶 / 2016

絵描きとなってから最初の個展を無事終えたあと、もうひとつの個展を春に吉祥寺で開催することになった。そのメインとなる絵には、今までで一番大きな作品を描きたいと思っていた。

鹿のような木と出会ってからも、同じようなイメージとの邂逅を求めてひとりで森の中を歩くことが何度かあり、そのたびに鹿の骨をよく拾った。そしてある時ふと、この骨を絵具にして点描画を描くことはできないだろうかと考え始めた。

その年に浜松で親しくなった、絵描き仲間の中村菜月(なっちゃん)に助言を受けて、鹿の骨を粒子状に細かく砕き、それを膠と混ぜることで絵具にした。そして墨で真っ黒に染めたおよそ150cm四方の画面に、星が徐々に宙を充していくように白い点を散りばめていった。

ひとつの点を定着させるだけでも一分近くかかったため、全体を埋め尽くすまでには膨大な時間を必要とした。けれどそのように果てしない時間をかけて充した夥しい点によって、画面には無数のイメージを胚胎するかのような空間が現れた。

ミナハラム / 2017

ミナハラム / 2017

巨大な点描画と共にむかえた4月の個展が終わると、自分の中で一巡りしたような気持ちがあった。最初に見えていた光の幾つかは、自分なりに絵にある程度かたちにすることができたという実感があった。

それでもなお絵を描き続けていくと、年末には関西でも展示をする機会にめぐまれて、絵描きとしての活動はさらに広がっていくことになった。

お金は絶えず心もとなく、ベッドメイクのバイトをして食い繋いだり、ますます衣食住はまずしい日々だったけれど、相変わらず精神的にはどこまでも豊かな日々が続いていった。

はじめに幾つもの光がもたらしたヴィジョンは、二年目を過ぎてもいつまでたっても尽きることなく、なおも渾々と溢れ、発展してゆくばかりだった。

Inuuniq Ⅰ / 2017

Inuuniq Ⅰ / 2017 かたちのみなもと / 2017

かたちのみなもと / 2017東京を離れ、絵に没頭しはじめたある日の真夜中に「点と天」ということばが不意によぎり、またとない胸の高鳴りを感じた夜を憶えている。

天とはつまり、無数の点の集いであり、ここに描きあらわした点も巨視的に見るならば、その光の一縷なのだと。

絵の中で独り夢中になっていた幾多の時間が、個を超えて誰かや何かとの深い繋がりをもたらしてくれたこと。それは世界に生きているという実感をどこまでも感じさせてくれる、まさに”祝福”のような出来事だった。