はじまりの灯 目次

序 去来する光

一 巨きな絵のみなもと

二 巨きな絵のなりたち

三 祝祭へ

<獣>の神話的場面

<獣>の神話的場面 <鳥>の神話的場面

<鳥>の神話的場面<四つの神話的場面>において表した各モチーフは獣→鳥→蛇→人というふうに、形態や配置の類縁性によってイメージの共鳴を呼び起こしていきながら、その全体において「転回と転生の物語」を形成するものとなった。

それに呼応するかのようにして、<四つの神話的場面>の内外に位置する3つのパート、<三十二枚の図像><ふたごの根>そして<中心の手>がしだいに導かれていくこととなった。

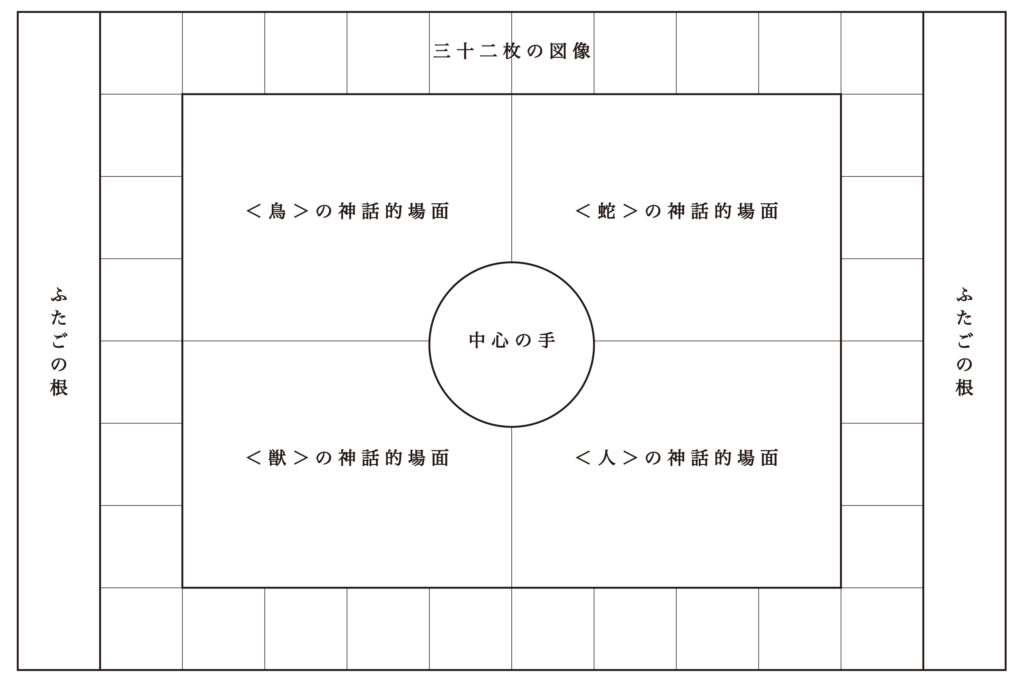

巨きな絵の全体構成図

巨きな絵の全体構成図<四つの神話的場面>には、あらかじめ対応を考えていた「季節の巡り」(夏→秋→冬→春)があった。これは自分が木の鹿と夏に出会い、秋に枯葉の鳥と出会ったという一連の経緯をもとにした一つの絵の流れを表している。

それに加えて描写が進み徐々に全体像が明らかになるにつれて、自分でも意図していなかった「物語の動線」のようなものが浮かび上がっていった。

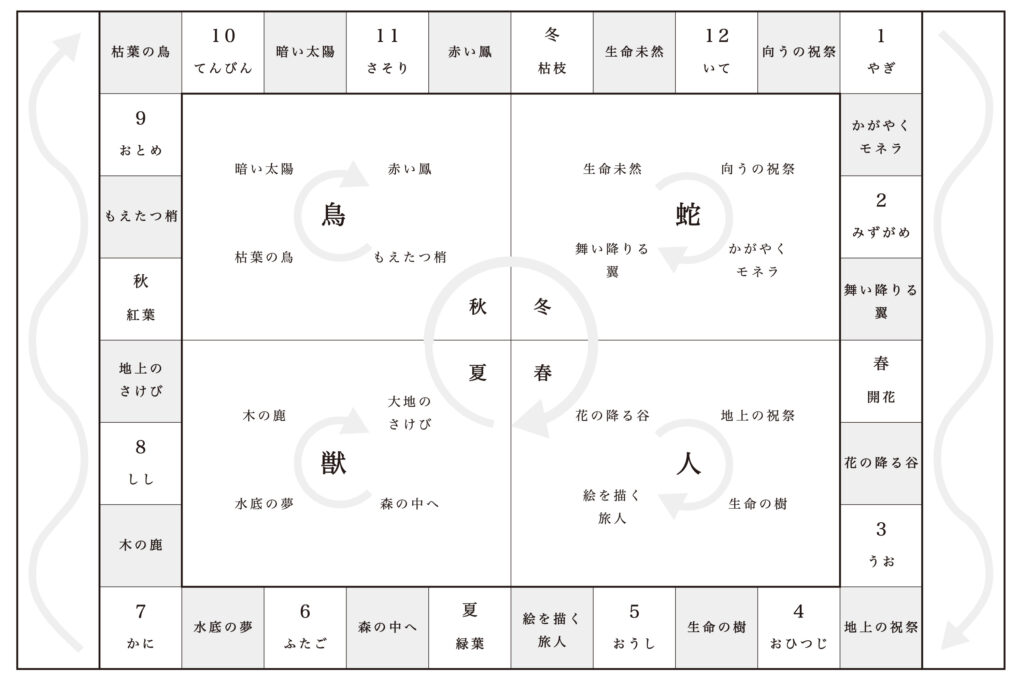

<三十二枚の図像>と<四つの神話的場面>の最終的な全体像

<三十二枚の図像>と<四つの神話的場面>の最終的な全体像<四つの神話的場面>に対し、それをふちどるいわば額縁のようなものとしてかたちづくられた<三十二枚の図像>は、制作者自身の解釈によって導き出された「四季の巡り」「物語の動線」というふたつの流れを、あくまで一つの絵解きの可能性として提示するように描き表したものだった。

「四季の巡り」は星座モチーフをはじめとする16枚のパネル、「物語の動線」は茶色いちぎり絵からなる16枚のパネルによってそれぞれ構成されている。<四つの神話的場面>と時計回りに各パネルを対応させて見ていくことで、絵の流れが浮かび上がるしかけとなっていた。

<四つの神話的場面>と<三十二枚の図像>の対応図

<四つの神話的場面>と<三十二枚の図像>の対応図「四季の巡り」を示すパネルのうち12枚は、黄道十二星座のモチーフたちを12ヶ月に対応するように、それぞれに割り当てて配置している(ここでは制作者の誕生日「5月1日」に対応する「おうし座」が基準となり、そこから他の星座の月配置も定めていった)。そして残る4枚のパネルには、季節と共にうつろう木の表情を四季の象徴(緑葉→紅葉→枯枝→開花)と捉えてモチーフにたくし、絵解きの際にそれぞれが対応する季節のはじまりに来るように配置した。

いっぽう「物語の動線」を示す16枚のパネルに表したモチーフは、<四つの神話的場面>の中に描かれた特定の部分をあたかも物語の一場面として抽象したものであり、それぞれが茶色いちぎり絵によって象られている。それに沿って絵を辿ると、下図のようにひとつの循環する物語の流れが浮かび上がる仕組みとなっている。

<四つの神話的場面>における「物語の動線」

<四つの神話的場面>における「物語の動線」ここにある小さな題たちは、巨きな絵の構想中に出てきたさまざまな言葉を元に、各場面に対応するものとして割りふられたものである。いずれも自分にとっての個人的な出来事や、想像上の物語などがその源となっている。一つひとつを順番に辿っていくことで、巨きな絵の中に内在された物語を、描き手はいつでも呼び出すことができる。

このようにして<三十二枚の図像>は、特定の見方を鑑賞者にうながすものというより、あくまでも実制作者の個人的な見方として、また巨きな絵の造形を促すものとして生み出されていった。

<三十二枚の図像>部分

<三十二枚の図像>部分実際に<三十二枚の図像>をつくりはじめたのは2月20日からの展示まで残り1ヶ月を切った段階であり、描写にかけられる時間的猶予は、もはやほとんど残されていなかった。

あまりにも膨大で果てしないコラージュの作業量といつまでも終わりの見えてこない状況、散らかり尽くしたアトリエと生活感の欠落しきった自宅とを往来するなかで、すっかり心身はぼろぼろになり、自分に対する半ば呆れたような笑いが幾度となくこみあげた。もともと制作に没頭すると他のことが疎かになってしまいがちだったものの、この時はあまりにも極端で、目も当てられないような光景のなかにいた。

1月のある日のアトリエ

1月のある日のアトリエ巨きな絵の制作を振り返るとき、そのような自我のみにくさをひりひりと感じながらも向き合った場面として強く印象に残っているのは、<三十二枚の図像>の茶色いちぎり絵だった。展示まで残りあと2日というタイミング、この頃には文字通り絵まみれになるようにして、部屋にもアトリエにもあちこちにコラージュの端材が飛び散っていた。

すでに見てきたように、<三十二枚の図像>はあくまで自分の主観的な見方をそこにしるすためのものであった。それと同様に茶色いちぎり絵もまた、自分にしか読めない書き文字のようなものでもいいのかもしれないと考えるようになった。むしろそのようなラフな部分が絵のなかにあることによって、種から果実へと至る絵の変遷が作品にきざまれるということは、絵全体にとっても大切なことであるように感じられた。

それまでひたすら自身を追い詰めるようにして描いていた気持ちから、ちぎり絵をはじめたときは思いきり解放されるように、初期衝動のままに描いていった。どんなにまずしいイメージであっても、そこにひとひらの聖性が宿ることを信じて。

制作中に駆け巡ったさまざまな逡巡や矛盾は、自我のおろかさと直面させられる苦しいものだった。でもそのような時間のすべてが余すことなく絵に反映されるのなら、それでこそ「十全を尽くした作品」となるのかもしれない。