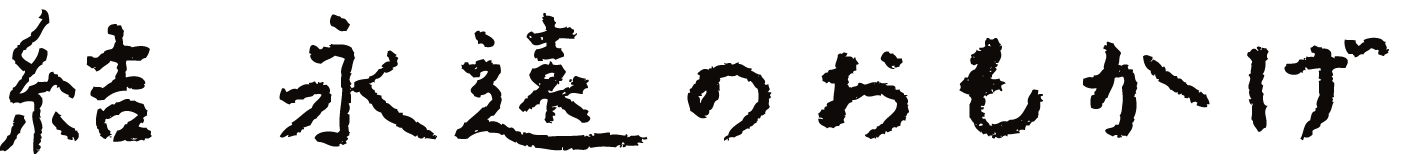

はじまりの灯 目次

序 去来する光

一 巨きな絵のみなもと

二 巨きな絵のなりたち

三 祝祭へ

制作の序盤から空白のままだった中心部分

制作の序盤から空白のままだった中心部分巨きな絵のなかで最後の最後まで決めかねていたこと、それは絵の中心に来ることになっていた円形の部分に一体何を描くのか、ということだった。

<四つの神話的場面>において四季の木々たちが根ざす大地ともなるこの部分には、巨きな絵のなかでも最も「象徴的な何か」を刻むべきではないかと考えていた。しかしそれが何なのかは、いつまでたっても皆目検討がつかなかった。

制作が終盤にさしかかる頃になって、奇妙なことを思いついた。それは「もしも制作で根詰まりすぎて出血するようなことがあったら、その血を使ってサインを描こう」というものだった。血を絵に使うなどあまりにも生々しいし、なぜよりにもよって絵の中心に自分のサインをと思いつつ、妙にしっくりくるところもあるのが不思議だった。

そして展示直前のある日。はたして本当に血は流れることとなった。

記憶がただしければ、それは展示の五日前の朝のことで、もう描き終わらない!と自宅で独り途方に暮れていた時に、自然と鼻血が出たのだった。その頃にはもはやサインのことなどすっかり忘れていたけれど、自分の血を見た瞬間に思い出し、偶然手元にあったネパール手漉紙に「今しかない…」と必死に(しかし嬉々として)自分のサインをしるしたのだった。

自分にとって、ひとつの通過儀礼のようなものとして捉えていた巨きな絵の制作は、この瞬間に決定的な場面をむかえたように思う。

巨きな絵の設営風景

巨きな絵の設営風景そして巨きな絵の設営をむかえた、展示初日の2月20日。

各場面に分かれた部分を、鴨江アートセンターの最上階の3階にある館内でもっとも大きな部屋にはこびこむと、館内のスタッフたちと一緒に、一枚一枚を麻紐で結び、部屋の中心に絵が来るように天井に吊るし上げた。

立ち上がった絵の中央には、自分の手のかたちを映しとった紙のうえに、あらかじめ血のサインが描かれた紙の端切れを貼った。水と糊と共に手と血がひとつになると、血がそこからゆっくりと滲み、絵の中へと浸透していった。

これが巨きな絵にとっての画竜点睛、すなわち最後の仕上げとなった。

絵の中心部分に、なぜ描き手の手と血をわざわざしるすことになったのか。時としてこの世でもっともみにくいのではとさえ感じてしまうような自我の生々しさを、それまでのすべての包括として描きあげようとした巨きな絵の中心にきざむのは、つくること、描くことへの冒涜そのものではないのか。

けれどこの絵には、まずしさもゆたかさも、みにくさもうつくしさも、死も生も、救いもほろぼしも、自分が生きていて感じてきた一切すべてを集約したいと思い続けていたのも、また事実だった。ある人からすれば、この部分さえなければもっとましな絵だったのかもしれないのに、と思われるかもしれない。それでも自我の極点である<中心の手>がなければ、巨きな絵がほんとうに結実することは決してなかったのだと思う。

巨きな絵の題名は、「はじまりの灯」とした。

それは絵描きとして活動をつづけていくなかで出会い、親しくなったひとりの聡明な友人が、ある日展示を観てくれたあとで小さなランプの写真と共に、「君の絵は漆黒を照らす灯火のようだ」とただ一言、メールで伝えてくれたことが発端となっている。

「描く」という軌跡によってやがて至るひとつの点は、たしかに光だった。

人が光を点すこと。それは根源的に、灯火のようなものなのだと思う。

生きて、存在して、発光すること。それがたとえ走馬灯のようなものであったとしても、未来はどうなるか本当は誰にもわからないのだから、その瞬間においてはせめてはじまり、と呼んでみたい。

心身ともに捧げた巨きな絵が、これからの人生にとっては未だはじまりにすぎないものだったと、いずれ振り返られるものとなるであろうことを予見して、「はじまりの灯」という名はあたえられることとなった。

✴︎

次章からは、巨きな絵の実際の個展と、そのクロージングイベントとして行った催しのこと、そしてその後に訪れた、今となっては奇蹟のように思える出来事について書いていきたいと思う。