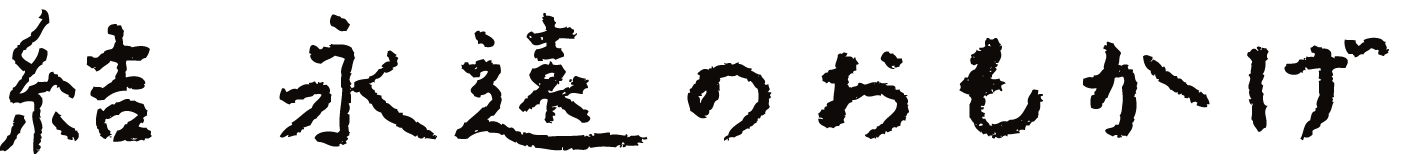

はじまりの灯 目次

序 去来する光

一 巨きな絵のみなもと

二 巨きな絵のなりたち

三 祝祭へ

2019年2月20日から28日にかけて、鴨江アートセンターのアーティスト・イン・レジデンスの成果発表として開催した、個展「存在の祭りのなかへ」。

高さ約3.6m、幅約5.4mに達した巨きな絵は、最上階の3階を占める広い部屋の中央で、どこからともなく入り込む風に静かに揺れながら、大きな窓から射しこむ光によって微かに照らされていた。

展示初日、巨きな絵の設置がなんとか終わり作業を手伝ってくれたスタッフもいなくなった部屋で、満身創痍のまま絵の前に座りこんだ自分は、「たったこれだけしか出来なかったな…」と独り何度も呟いていた。

この時点では、じつは予定していたすべての描写を終えることができていなかった。それどころか、コラージュしたはずのモチーフの幾つかは絵を立ち上げた際に画面から剥がれかけ、ところどころに小さな亀裂を生じさせていた。その全体はまるで、無数に傷のあるぼろぼろの船の帆のように見えなくもなかった。

どこまでいけば完成なのかも分からなかったけど、少なくともつくり手である自分にとっては、まるで至らなかった、という思いがとても強かった。

疲労も相まってか、展示が始まってからの数日間はまともに自分の作品を振り返ることすら出来ずにいた。

それでも、展示期間中に多くの方々が展示に足を運んでくれて、巨きな絵についての声や反応をいただくことで、どこかへと辿りつくことはできたのかもしれない、と少しずつ思えるようになっていった。

全力疾走したくなった、といった東京の喫茶店で働く友人。

買おうかと思ってたのにあれじゃ大きすぎるよ、と笑った養蜂屋さん。

部屋の隅にあったピアノで、即興で演奏してくれたミュージシャン。

嫉妬しますと伝えてくれた、街なかのパン屋さん。

何も言わずとも何度も観にきてくれた、絵本屋さんの息子の中学生。

夜、真っ暗にした部屋で一緒に絵を観ながら「大切な島の夜空を思い出します」と話してくれた絵描き。

絵の前で人生の一旦を打ち明けてくれた、大学生の頃お世話になっていた図書室の事務員さん。

かけがえのない人を喪って間もないなか訪れてくれて、とてもよかったです、と伝えてくれた大学の先輩。

その一つひとつにふれるたび、この巨きな絵にとっての主題でもある「存在の祝祭」という言葉が、胸の奥底で静かにさざめいてゆくような感じがした。

会期中、個人的にもう一つ嬉しかった出来事は、自分にとって初めてとなるトークイベントを開催したことだった。

「絵のいままで」と称しておこなった対談の聞き手は、愛知・渥美半島で「明星ライブラリー」という場を主宰する、荒木正美さんにお願いをした。

正美さんは、まだ自分が絵描きとして駆け出したばかりの頃に出会った、恩人のひとりだった。

自分が担当した一枚のポスターの絵をきっかけに声をかけてくださり、それ以来お互いの好きな本や音楽について紹介しあったり、まだ作家としておぼつかなかった自分の言葉を一つひとつ丁寧に受けとめ、はげまし続けてくださった。

ある日の明星ライブラリーにて

ある日の明星ライブラリーにてトークイベント当日、もともと人前で話すのが不得意な自分はかなり緊張していたけど、正美さんのいつもと変わらない語りかけもあって、だんだんと落ち着いて話すことができるようになっていった。かつて明星ライブラリーで過ごした時のような穏やかな雰囲気が、なんとなく会場にも漂っているように感じられたときは、ただただうれしかった。

9日間にわたる鴨江アートセンターでの展示期間は、あっという間に終わりをむかえた。それは制作当初に思い描いていた、絵描きとしてのひとつの終着をむかえるはずの瞬間でもあった。

しかし実際には、巨きな絵を制作している最中で構想し、密かに準備を続けてきたもうひとつの「祝祭」が、このあとすぐに待ちうけていたのだった。