はじまりの灯 目次

序 去来する光

一 巨きな絵のみなもと

二 巨きな絵のなりたち

三 祝祭へ

「生命の樹」の下で果実をもぎとるふたりの子ども

「生命の樹」の下で果実をもぎとるふたりの子ども<四つの神話的場面>の中のあらゆるモチーフが、茶色いちぎり絵によって表わされていることは前回の文章ですでに見てきた。ところが例外的に、茶色いちぎり絵のなかに描かれていない特別なモチーフが四つ存在する。それは絵の中で「つがいの関係」をなすモチーフたちであり、四つの場面それぞれに一組ずつ登場している。

「獣」の場面では白い鹿を黒い鹿が追いかけるすがたが、「鳥」の場面では赤い鳥と青い鳥が共に重なり飛んでいくすがたが、「蛇」の場面では双頭の蛇が外と内へと渦巻くとぐろをなすすがたが、そして「人」の場面では、ふたりの子どもが果実をもぎとるすがたが、それぞれにつがいの関係を表している。

四組のモチーフたちはすべて、一方が赤い目を、他方が青い目をしていて、あたかも双子の魂が四つの場面ごとに転生を繰り返すかのごとく旅をしている。彼らは<三十二枚の図像>によって示された「物語の動線」からも解放された自由な存在として、絵の中をただ遊動している。

「向うの祝祭」の月、その向こう側であそぶ双頭の蛇

「向うの祝祭」の月、その向こう側であそぶ双頭の蛇巨きな絵とひたすら向き合っているあいだ、そこから立ち上がろうとする物語の在りようにひたすら思いを巡らせながらも、その内実ではどこかで「物語の外」に何らかの存在を求めようとする自分がいた。

四つの神話的場面の外側に描かれたもう一組の、かつ最も巨大なつがいのモチーフである<ふたごの根>は、絵全体の最両端に位置し、<四つの神話的場面>と<三十二枚の図像>によって表された物語を外側から温かく見守る存在として、一対の柱となるように描かれている。

樹木のぐねぐねとした造形に着想を得て生まれた<ふたごの根>は、他のつがいのモチーフたちと同様にそれぞれ赤い目と青い目をそなえており、言うなれば彼らの「魂の宿主」として、そして物語の「語り手」として絵の両側に鎮座している。

「主根と側根」Ⅰ・Ⅱ / 2018

「主根と側根」Ⅰ・Ⅱ / 2018つがいのモチーフと<ふたごの根>の存在によって、巨きな絵全体をなす諸原理のなかでもとりわけ「双子性」ということは、物語の内外を行き来しうる特有のちからとして表現されている。それにはいままで絶えず自分にとっての大切な参照点のように思い出していた、ひとつの記憶が強く関わっている。

まだ幼かった頃、自分には四六時中共に過ごす存在として双子の兄がいた。小学生の頃の数年間、毎晩寝る前に架空のお話をお互いにひそひそと語りあう時間は、つくることのひとつの原点とでも呼ぶべきものだった。

一度ふたりが寝たふりをしたあとでどちらかが「わーい」と言うと、もう一人が「わーい」と言って、物語ははじまる。当時はまっていたゲームのキャラクターをはじめとするさまざまな登場人物になりきり、即興的に台詞を重ねていくことで続くどこまでも自由な物語は、どちらかが眠たくなるまで延々と続いた(最終的には兄が恥ずかしがって幕を閉じたように憶えている)。

今になって振り返ってみると、それは自分にとって何かに見守られ、包まれていたような時間でもあった。大人になったいまでも、いつもその頃の記憶の断片はどこかで頭をよぎる。

それは自分にとって「幸せ」ということの、ゆるぎない原点でもあった。

巨きな絵が「物語」そのものというより、両端の<ふたごの根>の存在によって「物語が語られる光景」として全体をなした時、ようやく自分にとってひとつの結実が迎えられることを感じたのだった。

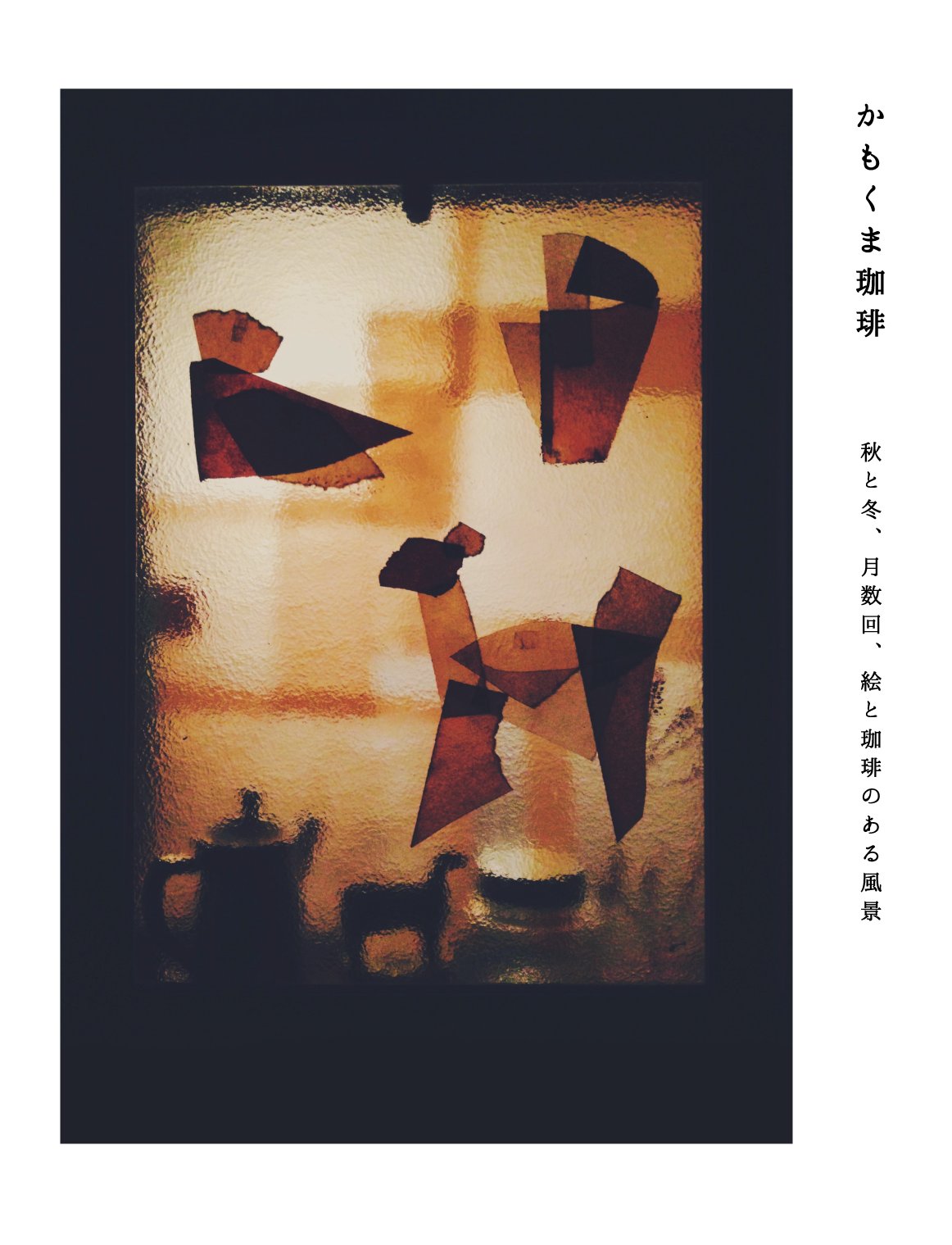

レジデンス・アーティストとして11月〜2月にかけて制作しているあいだ、巨きな絵を独り黙々と制作するのとは別に、もう一つの取り組みとして「かもくま珈琲」という喫茶企画を行った。

「絵と珈琲のある風景」という言葉を手掛かりに、友人のかもさんと共に月2、3回の頻度で行ったこの喫茶は、鴨江アートセンターの2階ロビースペースで自分が空間をつくり、そこでかもさんが珈琲を淹れることでかたちづくられるものだった。

お互いに初めてやることが多く、毎回試行錯誤の繰り返しだったけれど、肩肘はらずにあくまで「ぼんやりと」取り組むことを大事に、巨きな絵の制作が忙しくなってからもマイペースに続けていった。

喫茶はおもに夕方から夜にかけての開催で、平日に行うことも何度あったけれど、それでも毎回色々なお客さんや友人が足を運んでくれて、小さな団欒のような場が生まれていたように思う。

「かもくま珈琲」は巨きな絵の制作に直接関わるものではなかったかもしれない。けれど独り絵と必死に向き合い続けていた自分にとって、それは誰かとの繋がりのなかで生きていることを確かめることのできた貴重な時間だった。

「孤独か否か」ではなく、「ひとりであり、ひとつである」ということ。

巨きな絵を描くなかでずっと自分は、そのようなことを信じ続けていたように思う。