はじまりの灯 目次

序 去来する光

一 巨きな絵のみなもと

二 巨きな絵のなりたち

三 祝祭へ

まずはじめに、巨きな絵を描くうえでくりかえし立ち返ることになった、四つの大切な"源泉"について書いてみようと思う。

それらが実際にいつ、どのようにして巨きな絵へと結びついていったのか、自分でもはっきりと覚えているわけではない。けれどそれぞれがもたらした影響はきわめて大きく、巨きな絵の根底にあるものについて語るうえでは避けて通れない、ということは確かなのだと思う。

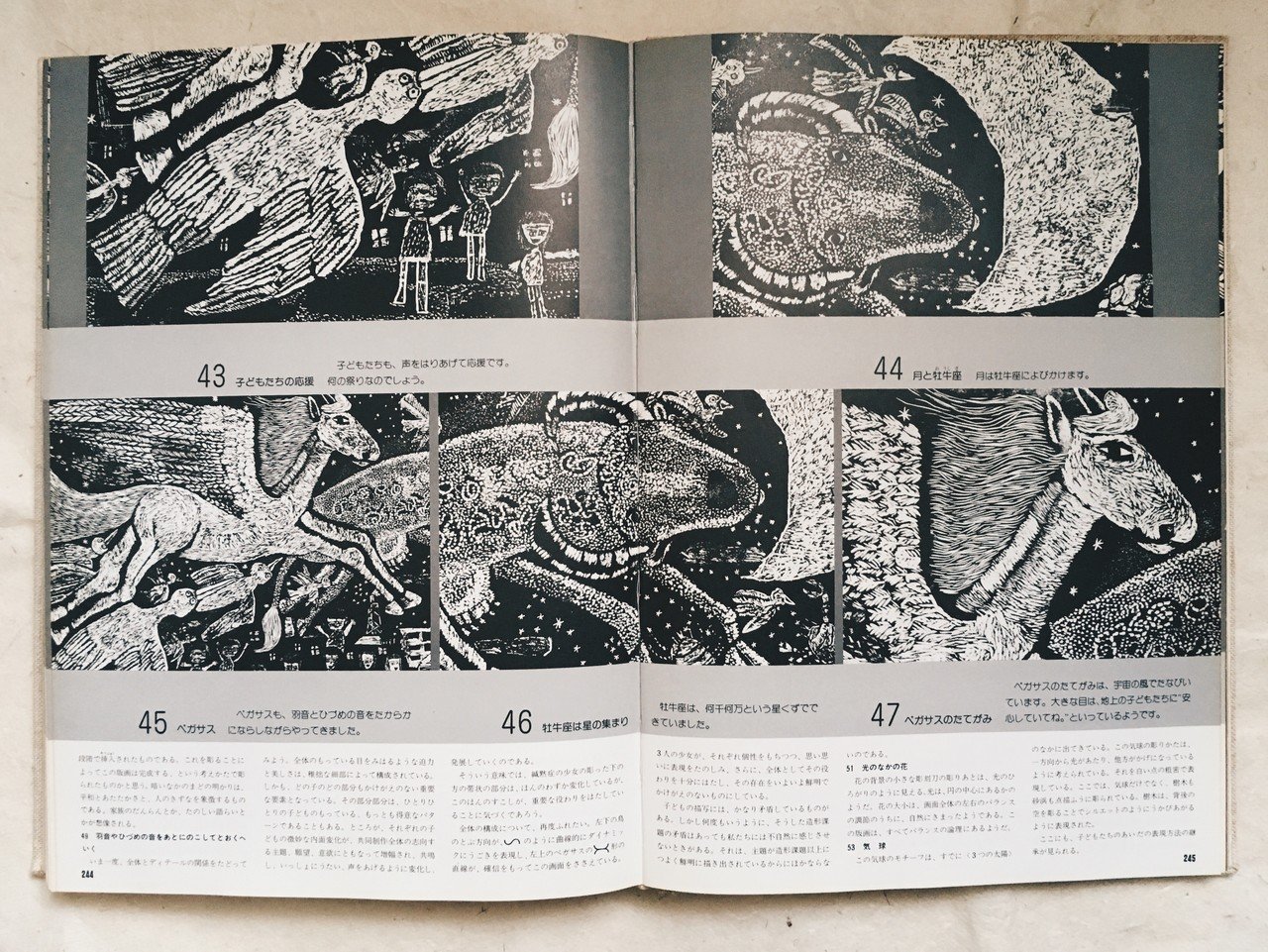

ジブリの映画「魔女の宅急便」のなかで、画家の少女ウルスラが描く一枚の絵。その原作であることでも知られるこの版画は、1956年からおよそ四半世紀にわたり、青森・八戸にある中学校の養護学級において生み出された「虹の上をとぶ船」シリーズに代表される、幾つもの巨大な木版画群のうちのひとつだ。

緻密に彫り込まれたペガサスと牡牛の、悠然と宙を駆け巡るすがた。それらをやさしく受けとめるかのようにかがやく、巨大な月。一連の美しいイメージは、ひとたび目にするとつい忘れられなくなってしまうほどの、鮮烈な印象をのこす。

一枚あたり3〜4人で数ヶ月かけてつくられたというこの版画は、原画だとおよそ畳一枚分(1×2m)もの大きさに匹敵するという。縮小して印刷されたポスターをながめているだけでも、その凄みはひしひしと伝わってくる。

隅々まで彫り込まれた絵の細部をみていくと、樹の陰影や象の量感など立体性をたくみに表現したところもあれば、人の造形にみられる平坦で稚拙な表現まで、さまざまな絵の在りようがみられる。

そのいずれもがかけがえないものとして存在し、共存しあい、全体をとおして神話的な世界をつくりあげているということが、この版画の持つ何よりの魅力なのだと思う。

遅いこと、弱いこと、不器用なこと。社会においてはおよそ”欠点”として捉われがちなことさえも、この版画のなかではむしろ存在の発露をなすものとしてそのままにかがやき、愛されてしまっているように感じられる。

「虹の上をとぶ船 総集編Ⅱ」作品解説

「虹の上をとぶ船 総集編Ⅱ」作品解説この比類なき版画たちの創造を、長いあいだ見守り続けてきた教師・坂本小九郎は、一連の版画教育とその実践を「虹の上をとぶ船—八戸市立湊中学校養護学級の版画教育実践」という一冊の画集にまとめて出版した(現在は絶版となっている)。

そこには子どもたちがつくった版画と物語が、教師による作品解説および実践の随想というかたちをとって、圧倒的なボリュームで書き尽くされている。何よりもおどろかされるのは、教師が綴った膨大な文章のうちどの言葉をとってもみなうつくしく、その一つひとつが豊かな詩情にみちていることだ。

「子どもは、どんな稚拙なイメージも安心して描ききっています。その稚拙で素朴なイメージは、喜々としてペガサスと太陽の光芒のもとに生命の賛歌をかなでています。いかなるイメージも追い出したり排除したりはしません。個性をもったありのままの存在として生きています。」

子どものなした創造をこのようにたたえたかと思えば、自らの仕事については「教師はみずからの仕事を否定するところから出発しなければならない」という言葉にあるように、一貫して厳しいまなざしを注いでいる。

私の25年の教師という仕事のなかで10万点以上の子どもの表現物を見てきたわけであり、描かせてきたわけです。そのなかで、子どもたちも活かされたと思える表現物は、ほんのひとにぎりです。これくらいおそろしい仕事はないと思うのです。このおそろしさを考えるなら、どうして教育実践を美談として書くことができましょう。

教師である自らは、中心に立って全てを導こうとする”創造主”などではなく、あくまでも創造の手助けをするにとどめ、ひたすら見守っては寄り添いつづける”産婆”なのだということ。

そのような思想を擁立してゆく途上にあってもなお、「ほとんどが砂のように指のあいだからもれていってしまった」という深い悔恨を抱きつつ、子どもの創造に参与することへの、なお絶えることのない切実きわまりない思いが、この類い稀なる画集を生み出した原動力のひとつなのだと思う。

矛盾や不条理のなかを歩み尽くそうとする、このひとりの教師のすがたは、自分にとってどこまでも私淑すべき存在であるように映った。

版画のラフスケッチと解説

版画のラフスケッチと解説巨大な版画の制作は、名刺サイズの小さなカードに描かれる落書き同然の絵からはじまる。

小さな紙芝居でもつくろうか、と呼びかけるようにして行われたというこのささやかな絵遊びは、一枚一枚でみるときわめて素朴なスケッチであるものの、幾人もの子どもたちがそれらを互いに見せあい合流させてゆくことで、次第に大きな絵へと発展する。小さな川の流れがいつか大河へと辿りつくように、あの迫真に満ちた大作へとめざましい飛躍を遂げていく。

「小さなカードの絵は、まさに子どもたちのイメージの種なのです。土にまき、土をかぶせ、水をかけ、太陽のあたたかさをあててやりさえすれば、かならずみごとな表現になったり、生命をもったものに成長するのです。」

最終的な版画へと至っていくその過程を語るなかで、教師は「はじめにイメージありき」という印象深いことばを残している。それは明晰なロジックとしての言葉だけでは決して捉えきれない原理が、世界のなりたちにはじめから内在していることを示唆するものであるように思う。

それは自らの制作において、いつからか大切にしていた「絵の声を聴く」という姿勢とも、そのまま共鳴するものであるように感じられた。

いのちの記憶 / 2016

いのちの記憶 / 2016描くことは、自分ごとを超えていくいとなみだと思う。

描き手である自らが主体となって絵を描いているのではなく、絵みずからが描くをしている、ということ、そのような在りようをどこまでも信じていった先に、「絵の声を聴く」ことは自然と現れてくる。

そのただなかにあっては手応えのある絵が描けたときほど、それが自分のお陰、自分の手柄であるなどという風にはおよそ考えられなくなってしまう。

「虹の上をとぶ船」は、制作に対するそのような自分の考え方を後押ししてくれただけでなく、人間としての在りようを見失わないための支えとなる、ひとつの極点としての光だった。

それは巨きな絵を描くというはてしない作業のなかで、凪のときも嵐のときにも、水平線のかなたでたしかに点る灯台のようにして、航海を見守る存在であり続けたのだった。