はじまりの灯 目次

序 去来する光

一 巨きな絵のみなもと

二 巨きな絵のなりたち

三 祝祭へ

社会学の泰斗・見田宗介が宮沢賢治という「現象」を媒介として、人間の自我のかなたを見つめた本「宮沢賢治 存在の祭りの中へ」。

かけがえのない本をこの胸のうちに幾つ数えられるだろうと考えるとき、この本は自分にとっておそらく十指にみたないそれなのだと思う。

2017年冬、絵描きとしてまだ駆け出して間もない頃に自分はこの本の存在を知った。そしてその傍題である「存在の祭りの中へ」ということばを目にした時、瞬時に熱いものが全身を迸り、「これは絶対に読まなければいけない本だ」と直覚したことは、いまでもよく憶えている。

それは自分のなかで長らく逡巡していた、「いかに生きるべきか」という切実な問いへのひとつの応えが、このきわめて僅かな言葉に凝縮されているように感じられたからかもしれない。

見田宗介「宮沢賢治 存在の祭りの中へ」もくじ

見田宗介「宮沢賢治 存在の祭りの中へ」もくじ文章はふだん見慣れない用語も多々含まれており、けっして易しく読みやすいものとは言えない。

それでも「この本を、ふつうの高校生に読んでほしいと思って書いた」と著者があとがきに綴っているように、宮沢賢治の作品からの引用を豊富に含んだその文章は、言葉の果樹としてみずみずしいしずくの光を放ち、幾度もかじりたくなるような思索の養分を至るところに実らせている。

たとえば本の冒頭、賢治の詩や物語によく登場するモチーフである「りんご」を「孔のある球体=四次元世界の模型」と捉える考察によって、いきなり時空間の向こうへと読み手をいざなってみせたかと思えば、賢治を生涯とらえ続けた"解放"への希求(「万象同帰」という詩の一文にほのめかされるような)に、ネイティブ・アメリカンの呪術師の世界観にあらわれる世界についての二つのまなざし「ナワールとトナール」をかざしてみせたりと、自我論をその基底としつつ、きわめて多層的・多元的な論考を展開している。

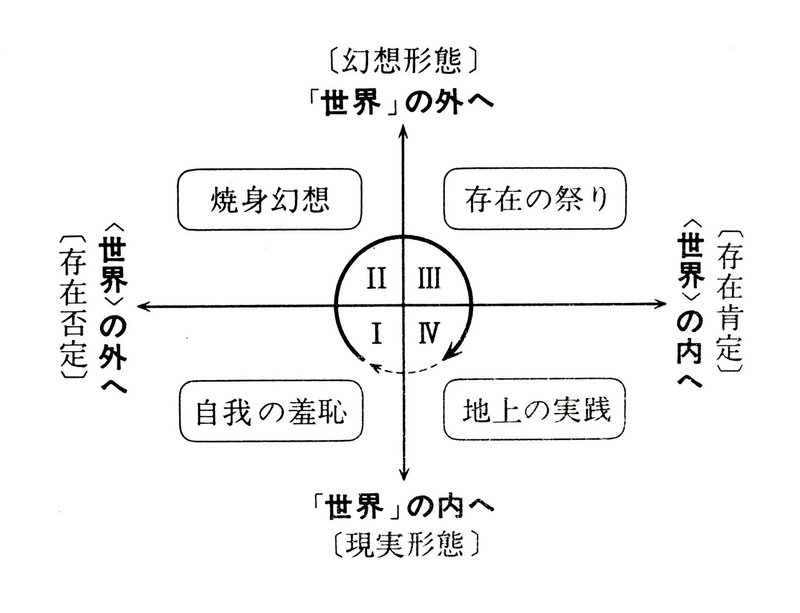

そのなかでも、宮沢賢治の作品と生涯をつらぬく転回の構造として提示される「宮沢賢治の四象限」は、「幻想形態と現実形態」「存在肯定と存在否定」という直交する二つの軸をとおして、そのまま世界のなりたちを、そしてあらゆる人間の生涯をもつらぬいてしまうような壮大な視座として示され、じつに印象深い構想となっている。

宮沢賢治の四象限(見田宗介「宮沢賢治 存在の祭りの中へ」より)

宮沢賢治の四象限(見田宗介「宮沢賢治 存在の祭りの中へ」より)これは元来、四つの長篇童話(ポラーノの広場、風の又三郎、銀河鉄道の夜、グスコーブドリの伝記)のあいだには宮澤賢治が連環を考えていた可能性がある、と指摘した詩人・天沢退二郎の考証をうけついだもので、そこに見田宗介による独自の解釈がくわわったものである。

「この二つの軸の定義する四つの象限⏤⏤Ⅰ<自我の羞恥>、Ⅱ<焼身幻想>、Ⅲ<存在の祭り>、Ⅳ<地上の実践>は、そのまま賢治の全作品と全生涯をとおしてくりかえし現れる四つの原主題、⏤⏤詩想も倫理も信仰も実践もすべてくりかえしそこに回帰しまたそこを出発してゆく原的な主題の連環に他ならない。」

「銀河鉄道の夜」の物語全体を敷衍してみたとき、はじめ主人公のジョバンニは友だちから疎外されて、夜の星祭りから逃げ出すように、ひとり街外れの丘へと向かう。孤独のかなたで天地を結ぶ「天気輪の柱」のところへ行き、草むらにたおれていると、突然ふしぎな声とともに目の前が明るくなって、気がつけば銀河行きの列車に乗っている。そこで地上の星祭りにいたはずのカムパネルラと出会い、一緒に星祭りの中心である銀河それ自体へと、一気にかけのぼっていくことになる。

著者によって物語の全体は、「幻想の回路をとおしての自己転回の物語」として捉えられる。祭りの外で孤立し、<自我の羞恥>のさなかにあったジョバンニは、現実から幻想へという世界の反転を経てカムパネルラと銀河鉄道に乗り、そのはてにあるであろう「終点」へは行き着くことなく、夢の終わりと共にふたたびの反転を経て、物語のさいごに地上へと降り立つ。

丘を駆けおりると今度は疎外されることなく人々に受け入れられたジョバンニは、そこでカムパネルラを喪うことになるが、幻想のかなたの旅のなかふたりで交わした誓いを胸に、そして牛乳と父の帰還の知らせを手に、母のもとへと帰り、そのまま<地上の実践>へと向かっていく。

「僕はもうあのさそりのやうにほんたうにみんなの幸のためならば僕のからだなんか百ぺん灼いてもかまはない。」

「きっとみんなのほんたうのさいはいをさがしに行く。」

その誓いはやがて<焼身幻想>、すなわち自己犠牲的な在りようにその結実を迎えるかもしれないことをしずかに予告すると同時に、「よだかの星」や「グスコーブドリの伝記」の顛末、そして何より賢治自身の生涯における希いとも重なって、まるでアコーディオンのように物語の外にまで、深く広くこだましていくことになる。

「宮沢賢治の四象限」は、このようにくりかえされる反転と転回の性質によって、一つひとつの物語とすべての物語、さらには賢治自身の生きた物語、そして言うまでもなくわたしたちの物語にまでも、その倍音をはてしなく交響させてゆくものである。それは一見すると、無限にひたすら同じことをくりかえすだけの「循環運動」のように見えるかもしれない。

しかしほんとうは、絶えず次元をつきやぶっていく解放の機縁を内包し、ここでありここではないどこかへ、永遠と現在とを共に抱えあげて上昇する「螺旋運動」のようなものではないだろうか。そして解放への高ぶりが最大に達する瞬間として、鮮やかに示されるひとつの場面こそが、<存在の祭り>において他ならないのだと思う。

あそぶこと(play)、いのること(pray)。人間行為の原点であるようなふたつのいとなみ。

そしてその結実であり、ほんたうのさいわいとしての「祝い」。

巨きな絵の制作において、「存在の祝祭」ということばはイメージの中核をなすものであり、先にのべた「無名の神話」とならんで原主題にふさわしいものだった。

そしてそれら二つの根を巨きな絵に宿すために選んだ物語は、巨きな絵を描く約三年前にはじまった、幾つもの連綿としたイメージとの出会いによって絵が変転を繰り返していく道程、すなわち「自らの絵の変容を巡る旅」に他ならなかった。

夏に森で出会った鹿のような木が、やがて来る人生の変化を予見したこと。

秋に落ち葉でつくった鳥たちが、新たな表現の仕方を目覚めさせたこと。

冬の寒空を充す星のような無数の点描が、絵を更なる次元へと導いたこと。

春に思いをはせた人々の暮しが、制作のひとつの結実を想像させたこと。

それら一連の出会いと気づきはきわめて個人的な物語の一場面でありながらも、絵のなかにおける神話的場面へと昇華しうる、イメージの到来を予感させてくれた。

「宮沢賢治の四象限」は、その全容を四つの場面へと分化させ、かつ主たるモチーフを明らかにするための、このうえない霊源となったのだった。