はじまりの灯 目次

序 去来する光

一 巨きな絵のみなもと

二 巨きな絵のなりたち

三 祝祭へ

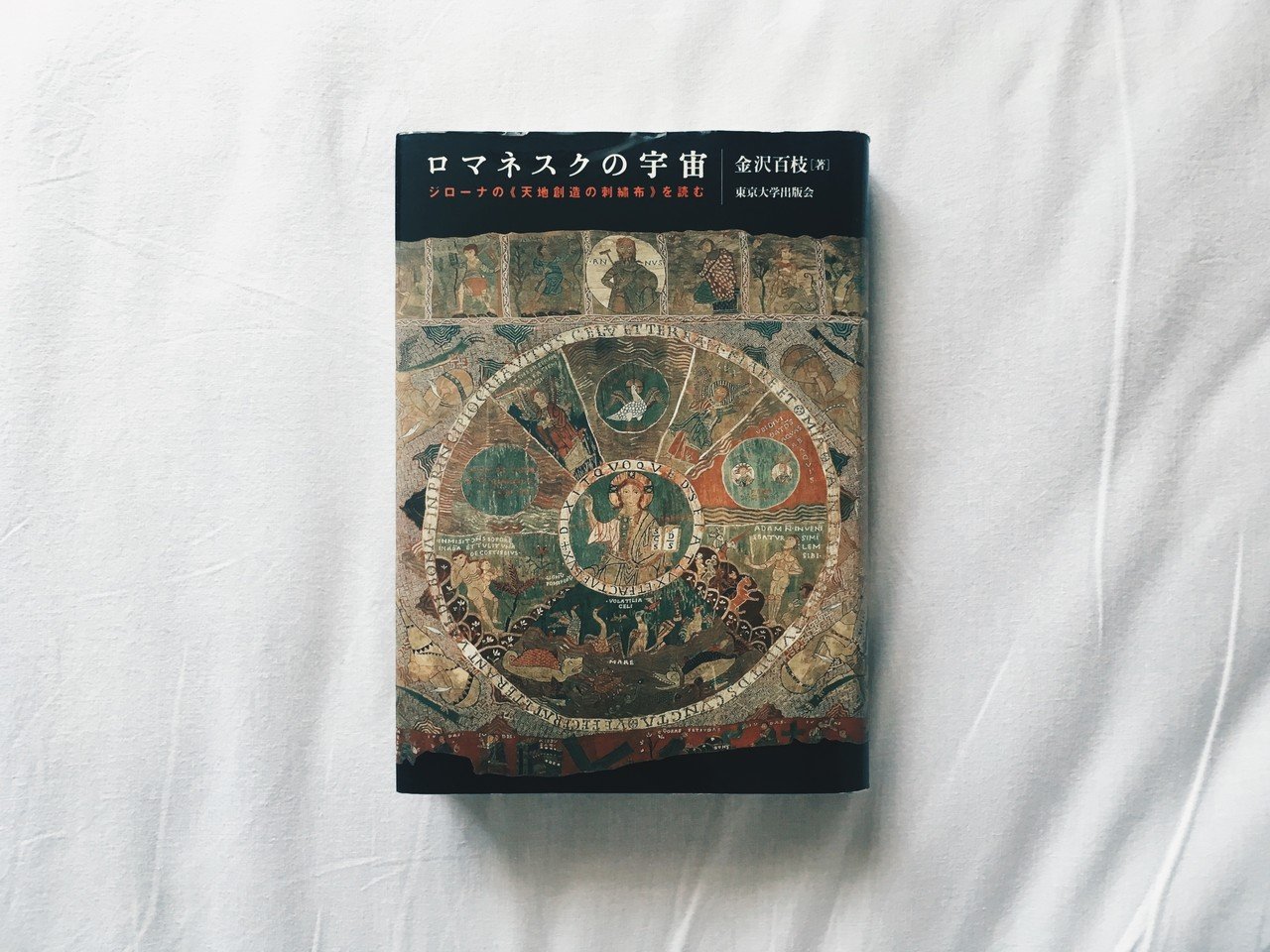

ジローナの「天地創造の刺繍布」

ジローナの「天地創造の刺繍布」ヨーロッパ最古の大型刺繍作品の一つであり、「中世の曼荼羅」とも形容される巨大なタペストリー、「天地創造の刺繍布」。

現存する部分のみでも高さ3.5m以上、横4.7mに及ぶこの刺繍布の成立は、11世紀末〜12世紀初めごろ、今から約千年近く前とされている。

実物はスペイン・ジローナ大聖堂の宝物館で保存されており、自分はあくまで図版をとおして観たにすぎないものの、土着的なあたたかみを感じさせる種々のモチーフが中央の創造主を囲い、生命の発露を画面全体で祝福するかのような壮観なさまは、強く胸にせまるものがあった。

時のふるいにかけられて、かつて鮮やかであったはずの織糸たちは色褪せているものの、その穏やかな色彩はむしろ目に心地よく甘美ですらあり、動物や人物のユーモラスな造形と共に、どこか安寧にも似た深い充足感をもたらしてくれる。

日本の美術史家・金沢百枝が2008年に著した本「ロマネスクの宇宙―ジローナの《天地創造の刺繍布》を読む」では、刺繍布の過去の研究史をおさえつつ、全体に表された複雑な図像プログラムが持つ意味内容を、真摯かつ根気強い図像学的考察によって、可能な限り迫ろうとしている。創造主から農具にいたるまで、刺繍布に散りばめられた様々なモチーフの図像源を実地調査や幅広い資料から検証し、刺繍布の制作状況までも明らかにするその「見ることの徹底的な探求」は、圧巻という他にない。

本の内容をふまえた上で刺繍布がもつ絵画的な構造を概観してみると、円環部には天地創造の七日間が、その外縁部には宇宙観をしめす風配図と月暦図が、底部には聖十字架伝が表されており、中心の創造主を起点として放射状に折り重なるように、全体が形成されていることがわかる。それぞれの場面は枠線によって明確に区切られていながらも、天地創造の七日間や月暦図があらわす時の巡りによって、全体を円環する息吹のようなものが感じられる。この重層する円環構造とでも呼ぶべき機序によって、画面にあらわされたそれぞれの時空間は共時的な連繋をもち、さらに図像たちの身ぶりや目線とも相まって、まるで物語がおたがいに語りあうかのような印象を感じさせる。

「本書のような図像学的な研究では十分言及できなかったが、一つの作品と対峙したとき、真に心を打つのは、図像の意味内容ではなく、作品そのものが放射するエネルギーにほかならない。」

壮大な視野から展開された論考の末に、著者は「結論」の章でこのような言葉を残している。

自分が「天地創造の刺繍布」をはじめて見たときにも、まず何よりも魅了されたのは、作品に込められた意味や仕掛けを知らずとも眼前にとびこんでくる圧倒的な世界感覚のごときものであり、その瞬間において感受された光こそが、作品体験の本原といえるものだった。緻密に組み上げられた構造による作品の揺るぎなさとエネルギーはいうまでもなくあれど、最終的に収斂していく先にはそのようなまばゆい一点が生み出されること。作品のこうした在りようは、巨きな絵を制作するうえでも非常に重要な手がかりとなった。

コラージュの制作風景

コラージュの制作風景生命の曼荼羅のごとく無数の動植物がコラージュされた、背丈をゆうに超える巨大な壁画。巨きな絵の制作を決意した当初、漠然と想像していたのはそのようなすがただった。それまでのコラージュ作品ではまずモチーフを決定することが先行し、その配置は画面上で動かしながら決める場合がほとんどだったが、巨きな絵はその規模ゆえにモチーフを闇雲に配置するわけにもいかなかった。

「宮沢賢治の四象限」を源に着想した四つの場面は、モチーフのすみかをさだめるための一つの土壌となるものだったが、それだけでは自分の思い描く全体像には至らないことが予想された。十分なまでの光の発露を絵のなかで結実させるためには、物語をその内と外から振幅させる有機的な構造が必要であり、「天地創造の刺繍布」のそれこそは、模範とすべきものを多分に含んでいたのだった。

鹿の頭蓋骨に偶然生じたと思われる、複雑な亀裂の造形

鹿の頭蓋骨に偶然生じたと思われる、複雑な亀裂の造形絵の中の構図において、複数のモチーフを中心から外へと広がるように置いたり、鏡合わせに対置することは、樹がめらめらと根を伸ばし(放射相称)、動物が四肢を形成する(左右相称)のと同じように、本来は自然界における形態発生をなす原理のおもかげである。このようにして絵をひとつの生命とみなす感覚は、「絵の声を聴く」ことを引き合いに出すまでもなく制作において自明のものであり、構図ということそれ自体をつらぬき裂開せしめてしまうほどの、鮮烈で生々しいものだった。

そして生命とは、創発という現象によってかたどられた存在である。蟻は個体としてはきわめて微小な存在でありながら、無数に集いちからを凝縮させることによって、巨視的に見たときに単純な総和を遥かに超えた、複雑なコロニーを形成する。つぎはぎで縫い合わせたぼろ布の集合体が、時として一枚では想像しえないような凄みへと到達することもこれと同様ならば、自然による創造も人間による創造も、それぞれに美を宿すちからが備わっているといえる。

ラオスの少数民族・レンテン族のキウさんという手の不自由な女性が独りで織り上げた刺繍曼荼羅

ラオスの少数民族・レンテン族のキウさんという手の不自由な女性が独りで織り上げた刺繍曼荼羅巨きな絵は、そこにみずからの生の極点を幾つもきざむこと、しかも一息にでなく長い時間をかけながら、無数の夥しい手作業をとおしてきざもうとする作品だった。それは描き手が四肢耳目をとおして十全を尽くすことで、それまで生きたなかで感じられた「世界そのもの」を、意識と無意識の双方から浮き彫りにしようとする試みでもあった。

自分がここで表そうとしている「世界」とは、「この世」として完結し閉ざされたひとつの世界ではなく、その外に無数に存在するであろう「すべての世界」をも含んだそれのことを指している。絵のなかで無数の生命がさざめきあい、物語が物語りあうことをとおして、世界が世界する感覚へと至ること。言葉にすると果てしなく壮大な視野ではあるけれど、巨きな絵において希求した到達点はまさにそのようなものであったように思う。

✴︎

虹の上をとぶ船、魔法のことば、宮沢賢治の四象限、天地創造の刺繍布。それぞれの出会いが、巨きな絵のなりたちにおいてその発想、思想、構造、形式、主題、物語、その他ありとあらゆる要素の決定におけるかけがえのない源であったことを、この章では見てきた。

次章からは巨きな絵の具体的な制作過程を追いかけつつ、どこまでたどり着くことができたかということをじっくり見ていきたい。