はじまりの灯 目次

序 去来する光

一 巨きな絵のみなもと

二 巨きな絵のなりたち

三 祝祭へ

個展「存在の祭りのなかへ」のクロージングイベントとして3月2日に行った、即興制作の催し「この星で描く」。

自分にとってそれまでの総括となる作品の展示だからこそ、今までにやったことのないような催しをしてみたい。そう思った時にまず頭をよぎったのは、巨きな絵を背景にした空間でライブドローイングをすることだった。

巨きな絵にかけた長い時間と、一日その限りに描かれてゆく絵の一瞬一瞬とが、空間のなかで交わるとき、何か未踏の風景が立ち上がるような予感があった。そこからさらに構想が膨らんでいき、ひとりではなく様々な人たちの力を借りて、空間全体が一枚の絵となるような場をつくることを思い立った。

当日は巨きな絵を祭りの軸に見立てて、全体を劇のようなイメージで四部構成に分け、絵描きや詩人、ピアニストによる様々な表現が重なっていくことによって、空間全体がまさに祝祭のような場となった。

共演者もお客さんも一緒になって、同じ空間で一枚の絵を描くこと。それは自分にとって、まさに夢のような企画の実現となった。

その詳しい内容はWebサイトにまとめた特設ページに託すことにして、ここでは最も印象に残っている出来事のひとつ、「たけしくん」のことを中心に書いてみようと思う。

事の発端は、第二部「めざめる」の時に起こった。

上の写真におおきく映っている、赤い服の男の子が「たけしくん」という。鴨江アートセンターの近くにある公共文化施設「たけし文化センター」の顔となる存在でもあり、重度の障害を持っている。いつもお世話をしているササキユーイチさんと共に、この会場に遊びに来てくれていた。

第二部「ふるえる」では、ピアニストのなつみさんが即興でピアノ演奏をしながら、詩人の池田彩乃さんが宮沢賢治の短い物語「マグノリアの木」を朗読していた。そんな中たけしくんは、ササキさんの静止をものともせず、時折おおきな声を発しながら会場を自由に動き回っていた。

そして一瞬の隙のうちに、「はじまりの灯」の一部である魚座のもともと破れかかっていた部分をつかむと、ビリビリ!という大きな音と共に勢いよく引きちぎってしまった。

誰もが予想だにしなかった出来事であり、会場には一瞬ピリッとした空気が走った。けれどその時の自分は内心、物凄く嬉しかった。「よくぞやってくれた…!」とさえ思った。そして破かれたうお座の破片を手にとると、みんながコラージュをしてくれた絵に加えるように、それを貼りつけた。

こんな風に感じ、とっさに動いたことが、自分でも不思議だった。

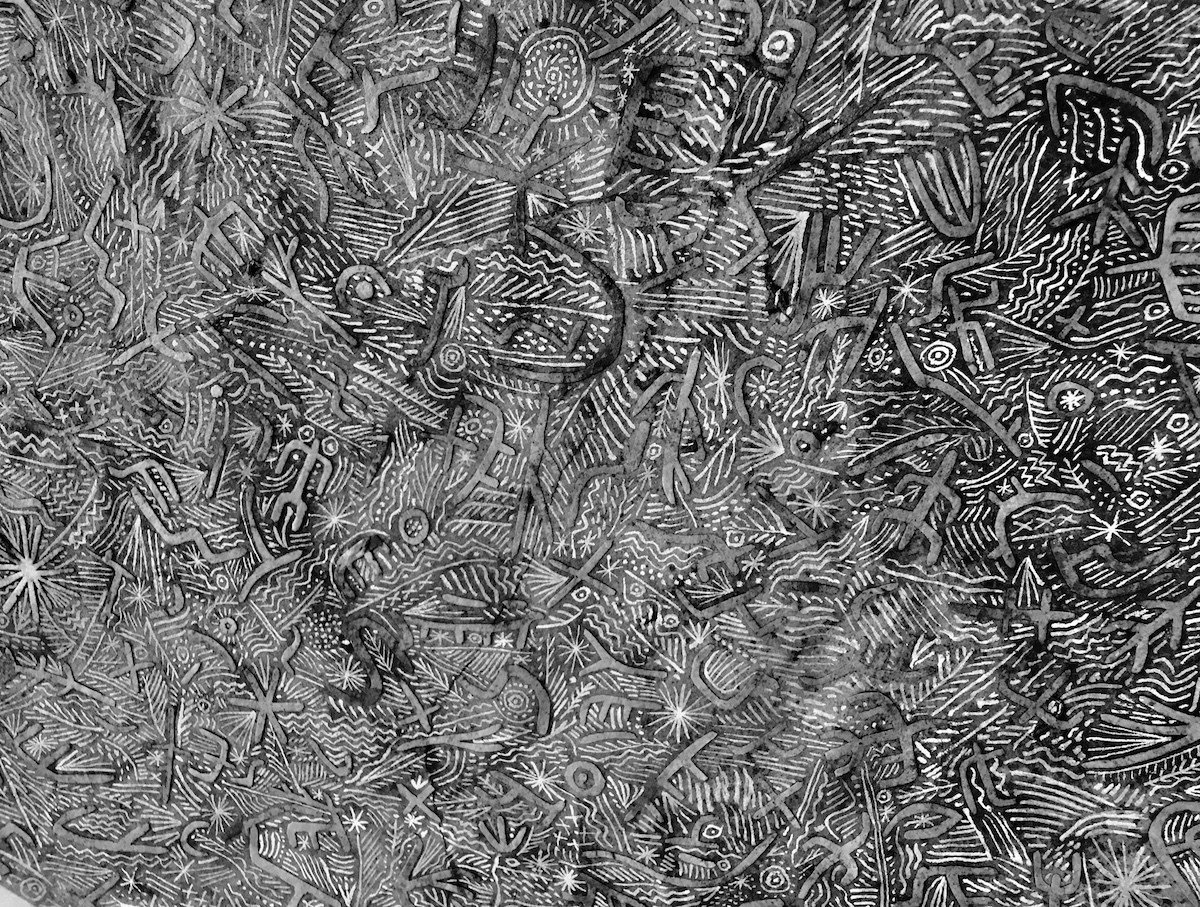

巨きな絵の制作で台無しになった月の部分

巨きな絵の制作で台無しになった月の部分

巨きな絵の制作が終盤を迎える頃、二十時間以上かけて描いた部分が台無しになる、という致命的な出来事が起こった。<四つの神話的場面>の巨大な月のモチーフを仕上げた直後、誤って机の上に糊でびったりと貼りついてしまい、どうしても剥がれなくなってしまったのだった。

月のモチーフは細かなパーツをひたすら貼り、その隙間に精緻な白い模様を描くことでつくりあげた部分であり、多くの時間と集中力を要したため、剥がれなくなった時はどうしようもないほど落胆した。けれどそれまでの制作を振り返って見た時、途中からほとんど苦行のような気持ちでしかいられなかったことに気づき、ハッとした。巨きな絵の途方もない作業のなかで、いつのまにか絵を楽しむ余地すらなくなっていたのだった。

あらためて作り直すとき、細かなパーツを月に貼るのではなく、逆にその形に沿って月の内部を切り抜くようにしてみた。すると裏から光に当たると透けるようになり、かがやくような効果が生まれることに気がついた。

生まれ変わったすがたを想像しながら切り抜いていく時間は楽しく、実際に仕上がった月は最初よりも納得のいく仕上がりとなった。制作において一つの転換点となったこの月のモチーフは、絵全体の中で最も印象深い部分の一つとなっている。

つくることは破壊と創造の繰り返しであり、そのどちらもが不可欠であること。絵の時間のなかにおいては、こちらの常識などまるで通用しない、人間の理解を超えた出来事が起こりうるのだということ。

それは巨きな絵との果てしない対話のなかで幾度となく実感してきたことであり、だからこそ催しの中にあっても、どんなことが起こってもそれを受け入れてみたい、楽しんでみたいという欲求があったのかもしれない。

第二部が終わる前に、たけしくんは会場を後にした。そしてカーテンが締め切られ、夜の雰囲気をまとう第三部へと移り、自分がライブドローイングを本格的にはじめたとき、たけしくんが巨きな絵につくった裂け目は、思いがけない効果を生み出すこととなった。

催しを終えたあとで参加者から聞いたところによると、裂け目越しに見たライブドローイングの光景がとてもうつくしかったというのだ。

この時の自分はライブドローイングに夢中で浸っていたため、そんなことは知る由もなかったが、当日撮影をお願いしていた倉田爽さんの写真が、その光景をはっきりと捉えてくれていた。

たけしくんが空間にのこした痕跡と共にはじまった第三部は、zmiさんの唄と演奏と共に、かけがえのない時間となった。

祝祭の当日、その場面を見てくださっていたデザイナーのタテイシヒロシさんが、後日Instagramで次のような言葉を投稿してくださった。

カーテンが閉められ、照明の光のなかで第三部 ライブドローイングと演奏「めざめる」。

みんなで作った絵に熊君が筆を入れていく姿が、古代の壁画を作るような神々しい姿で、ピアノ演奏と一緒に過去の地球へと連れていかれたような不思議な世界でグサっと刺さりました。

言わば「ただの絵描きが絵を描く」という行為でしかないのに、その筆に「人以上の何かが灯っている」と感じるのは何故でしょうか。「遠い未来の古い昔話」という言葉が自分の頭の中でグルグルしました。

「遠い未来の古い昔話」。この言葉はたけしくんが絵の裂け目に生じさせた光景と共に、自分の奥深くに何か忘れがたい原像のようなものを、深く刻み込むこととなった。

第三部の最後に立ち上がった絵は、その日の来場者たちがコラージュしてくれた様々な絵の上に自分が描写を重ねることで、人のような顔をした獣のすがたがレリーフのように浮かび上がった。決して分かりやすい絵にはならなかったけれど、その「存在の質感」のようなものが、自分の中にはいまも生々しく残っている。

後になってその絵を思い出したとき、それがなぜか自分の中で「修羅」のイメージと重なり、宮沢賢治の有名な詩のひとつ「春と修羅」の一片を連想させた。

心象のはひいろはがねから

あけびのつるはくもにからまり

のばらのやぶや腐植の湿地

いちめんのいちめんの諂曲模様

(正午の管楽よりもしげく

琥珀のかけらがそそぐとき)

いかりのにがさまた青さ

四月の気層のひかりの底を

唾し はぎしりゆききする

おれはひとりの修羅なのだ

春と修羅。ふたたび生が溢れだす季節の、残酷なまでに美しい光のなかをふるえながら、大地をふみしめて歩んでいく、矛盾に充ちたその存在。

この先世界中を旅しようと考えている自分にとって、それは「この星で描く」という祝祭をとおして喚起させられた幾つもの原像と共に、旅の道標として先立つ存在となってくれる、象徴的なイメージのひとつとなった。

「この星で描く」の最後には、それまでにインターネットでの呼びかけをとおして集まった、たくさんの人々の「手のかたち」を、その日会場に足を運んでくれた方たちと共に、空間の中心にある円の中にコラージュした。これはアルゼンチンにある洞窟壁画として有名な「クエバ・デ・ラス・マノス(手の洞窟)」に対する、自分なりのオマージュでもあった。

いつか旅の果てに至ることを夢見てやまないその場所のことを思いつつ、「この星で描く」は幕を閉じたのだった。