はじまりの灯 目次

序 去来する光

一 巨きな絵のみなもと

二 巨きな絵のなりたち

三 祝祭へ

「この星で描く」を終えて、絵描きとして歩んできた三年間の活動はひとまずの区切りをむかえることになった。すっかり散らかったアトリエと部屋を片付けつつ、今の自分が描きたいものがあるとしたら何だろうと、懲りずにまた絵のことをぼんやりと考えはじめていた。

絵のための参考資料として、これまでに集めてきた画像をながめていくうちに、何となく楽器の造形が気になりはじめた。とくに古楽器の形に惹かれるようになり、インターネットで色々調べていると、日本で古楽器づくりをおこなっているカテリーナ古楽器研究所という場所に行き当たった。

大分・山香(やまが)という自然豊かな郷土の、田畑に囲まれたところにひっそりと佇んでいる「カテリーナの森」。

そこは古楽器の復元研究制作を行っていた故・松本公博さんが、制作のための理想的な環境をもとめて1991年に家族と共に移り住み開拓した土地であり、築150年の古民家を拠点に自給自足の暮しをしながら、工房での古楽器づくりをはじめとする様々な音楽活動を親子でおこなっている場所だった。

古楽器の造形のすばらしさもさることながら、何よりも音楽と共にあるその家族の暮しのすがたに、自分はすっかり魅了されてしまった。そしてほとんど衝動的に、今すぐにでもこの場所へ行きたい、と思ってしまったのだった。

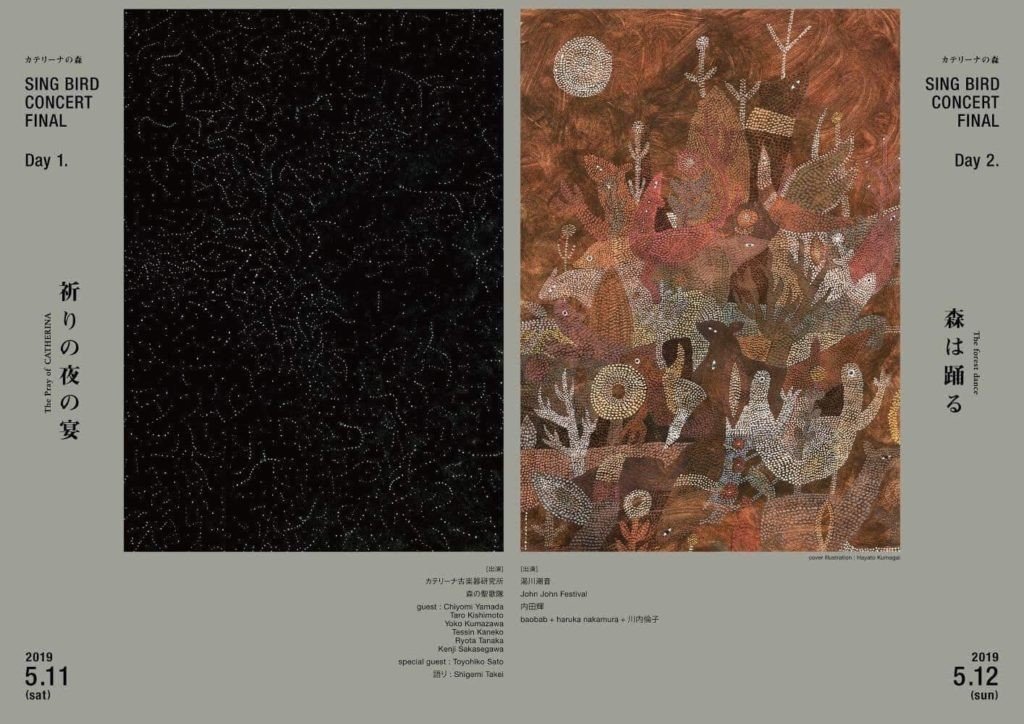

SING BIRD CONCERT

SING BIRD CONCERTカテリーナの森では、毎年5月の母の日になると「SING BIRD CONCERT」という音楽祭のような催しが行われた。新緑の光と風につつまれるこの時期は、5月生まれである自分にとってもひときわ特別な思いがあり、そのタイミングで大分へ向かうことが頭をよぎった。しかしその時点では時間的にも経済的にも、5月に静岡から向かう見通しを立てることは非常に難しい状況だった。

はやる気持ちを抑えられなかった自分は、青春18切符が使える3月中に行くことを思い立ち、事前に連絡をして訪問の旨をお伝えすると、静岡から電車に延々と揺られること約一日半、気がつけばすでに山香の駅へと降り立っていた。

お昼前にカテリーナの森の古民家に着くと、古楽器づくりを営んでいる長男の未來さん、フィドル奏者であり美しい歌い手でもある妹の舞香さん、そして母の照さんが出迎えてくださった。ひととおり工房を見学させていただいたあと、昼食をいただくことになり、彩り豊かな食事と共に、様々なお話をした(森の採りたての原木シイタケがとびきり美味しかったことは、今でもよく憶えている)。

そしてその時に、SING BIRD CONCERTは次回5月で最終回になるということ、その中で父・公博さんへの追悼の意をこめた夜の宴を企画していることについてお聞きした。公博さんが亡くなられたのは、自分が訪問するわずか半年ほど前の秋のことだった。69歳という若さで、突然その生涯を終えられたという。

一連のお話をお聞きしながら、この場所へ半ば引き寄せられるように足を運ぶことになった、自分の境遇の不思議さを思った。そして気がつけば自然と、自分の父について話しはじめていた。

カテリーナの森との個人的な接点として、自分が生れ育った場所も大分にあり、そこは山香から電車一本で行ける距離であるということは、少なからず念頭にあった。そして大分という土地は、今は亡き自分の父が生まれ、その生涯を終えた場所でもあった。

父の唐突な死は、自分の人生において紛れもなくひとつの決定的な出来事だった。けれど長い年月のなかで、それは決して影を落とすだけのものではなく、父の不在をとおして、たくさんのことに気がつくこともできた。

久しぶりに大分を訪れたとき、かつて過ごした家やその近くを流れていた大きな川を、心ゆくまでただ歩いてみたくなった。カテリーナの森へ向かう当日の早朝、生まれ故郷の駅に着くと、そこから生まれた家のある場所めがけてひたすら歩いていった。

帰り道の途中、一枚の不思議な写真を撮った。生まれた家からそう遠くない川の近くにある空き地に、いちめんに菜の花が広がる風景。現像した写真をみた時、たましい、という言葉を思わずにはいられなかった。

記憶と忘却の間を彷徨うように、あのとき自分がたぐり寄せようとしたものは、きっと「不在の手ざわり」のようなものだったのかもしれない。

父の話を、カテリーナの家族たちはゆっくりと真摯に聞いてくださった。そしてその後、今度の5月におこなうSING BIRD CONCERT FINALのフライヤーに、あなたの絵を使わせていただけませんか、というご依頼を伝えてくださった。

公博さんへの祈りをこめた初日の夜の宴と、二日目の森のよろこびに包まれた祝祭。双方を表すイメージを探す作業は、非常に難航していたという。そんなときに偶然連絡をした自分の絵が、カテリーナの家族たちが求めていたイメージと不思議に合致したということだった。

こうして突然の出会いではありながら、自分にとっても大事に思っていた二つの作品「ミナハラム」と「土の記憶」を、SING BIRD CONCERT FINALのフライヤーに使わせていただくことになったのだった。

SING BIRD CONCERT FINAL フライヤー

SING BIRD CONCERT FINAL フライヤーさらに有難いことに、絵のお礼というかたちでSING BIRD CONCERT FINALへとご招待をいただくことになった。

その時にふと、巨きな絵のことが頭に浮かんだ。浜松で個展をしたとき、「この絵をもし森のなかで見ることができたら…」というお話を、じつは何人もの方々からいただいていたのだった。

巨きな絵のことを話し、カテリーナの森で展示することについて無理を承知でお願いしたところ、是非!という回答をいただいた。浜松での巨きな絵の展示が終わってから、まだ半月ほどしか経っていない三月半ばの出来事だった。

来たるべき祝祭にそなえて、浜松に戻るとすぐに巨きな絵の修復・運搬のための準備をはじめた。絵を広げられるだけの作業スペースを確保することがまず問題になったが、ギャラリーあのオーナー・天野寛志さんに事情をお伝えすると、作業のための空間をお貸しいただくことになった。天野さんのご協力がなければ、巨きな絵を修復し、大分へと運ぶことは難しかったと思う。

破かれた魚座の部分をはじめ、裂け目ができていた部分や剥がれた部分の補強等を済ませると、まだ未着手だった部分の加筆を仕上げていった。そしてカテリーナでの屋外展示を想定して、各部を結んでいた糸を麻紐から凧糸に変更し、友人の協力のもと、あらかじめ必要な場所を糸で結んでおく作業を発送予定の日までにどうにか間に合わせることができた。

こうして巨きな絵巻は、宅配便で浜松から大分へと運び込まれることとなった。あとはもう、当日の天候が雨にならないことを祈るばかりだった。

幸いなことに、二日間にわたり山香の空は気候にめぐまれ、終始穏やかな光がカテリーナの森に注ぎ込むこととなった。

2019年5月、SING BIRD CONCERT FINAL当日。自分は初日のお昼過ぎに設営中のカテリーナの森へと到着し、まずはじめに巨きな絵を設営できそうな場所を探していた。

ライブステージとなる場所からやや離れた小高いところに、「古墳スペース」と呼ばれる木々に囲まれる開けた空間があった。祝祭の2日目には福岡のアトリエ兼ギャラリー・うつしきが、所縁ある作家たちと共に「森の民」をテーマにした展示を行うことになっていた。

事前にその出展情報を見たときには、心底おどろいた。絵描きの笑達さん、アクセサリー作家の川井有紗さん、京都で衣服をつくられているi a iさん、長野で装身具をつくられている野原夫婦などをはじめ、そこに集う作家たちは、以前より一方的に自分が尊敬していた方たちが、何人も名前を連ねていたのだった。

古墳スペースのいちばん奥に、「ここしかない」という感じで、ちょうど絵の幅が収まる間隔で二本の樹が並んでいる場所を見つけることができた。その手前の地面に巨きな絵を広げ、早速設営に取り掛かった。

幅5m以上ある巨きな絵を樹にかけるためには、それ以上の長さを持った強度のある棒が必要だった。浜松の個展のときは適したものがなかなか見つからず、ホームセンターの4mの物干し竿を使うことでなんとか事なきを得ていたが、有難いことにカテリーナの森には、楽器づくりのための長くて丈夫な6m前後の竹が沢山あった。そのうちから手頃なものを選ぶと、あとはひたすら紐を結びあわせていくだけだった。

そして、このとき。自分が絵描きとして歩み始めてからその瞬間に至るまで、ずっとよるべのように思い続けてきた、未草のおふたりとの出会いがあった。

出展されるということは、会場を訪れる前から自分もフライヤーをとおして頭の片隅にはあった。けれど長野に拠点を置く彼らが、遠く大分まで直接足を運んでくることは予想していなかった。

自分が紐を結ぶ作業をはじめてから少し経ったころに、未草の寛樹さんと庸子さん、そしておふたりの間に生まれたばかりの蒼ちゃんたちが会場に到着した。ほんの少しだけご挨拶をしたあと、おふたりは巨きな絵から程遠くない場所で、設営の準備をはじめた。自分も黙々とひたすら巨きな絵の仕事をすすめながら、縁というものの不思議さに、このうえなく胸を打たれていた。

設営の途中からは、大阪からお手伝いとして同行してくれたふたりの友人が駆けつけて、三人で作業を進めた。それにもかかわらず設営は想像以上に長引き、すべての紐を結び終えた頃になると、辺りはすっかり暗くなってしまった。結局初日時点では絵の立ち上げを断念せざるを得なくなり、わずかな作業を残して、その日は絵のある空間を後にした。

翌日、SING BIRD CONCERT FINAL最終日の朝。シュロ縄で樹に括った竹を少しずつ持ち上げていくと、巨きな絵はゆっくりと目を覚ますようにして、森のなかで立ち上がっていった。

絵が、よろこんでいる…

降り注ぐ陽光をまとい、5月の風をはらんだそのすがたは、作り手である自分でもそう思わずにはいられないほど、生命感に満ち溢れていた。

この場所へ来るために、きっとこの巨きな絵は描かれたのかもしれないね。後日カテリーナの森でのお話を聞いてくれた大切な友人が、そんな風に話してくれたことを憶えている。

祝祭最終日のフィナーレには、カテリーナの家族の兄妹である未來さん・舞香さんによる音楽デュオ「baobab」と、音楽家のharuka nakamuraさん、パーカッションの田中良太さんによる演奏が、写真家の川内倫子さんによって時折スクリーンに映し出される映像と交錯しながら、カテリーナの森全体へと鳴り響いていった。

そのなかでも最初に演奏された宮沢賢治の「星めぐりの歌」は、蛙の鳴く声や子どもたちの笑い声と共に、飛び入り参加したささたくやさんによる、地鳴りのようなモンゴルの歌唱法・ホーミーの唄声も相まって、すべてがカテリーナの森の地霊そのもののような音楽として感じられ、思わず目頭が熱くなった。

音楽は絵を描くことと同様、いやおそらくもっと遥か以前に生まれた原初の表現であるということ。人が死ぬ時、最期まで残り続ける器官は聴覚であるということ。そのような事実を知ったときの驚きよりも、もっとずっと直接的に、身体の奥底までつらぬくような、光そのもののような、音。

自分にとって奏でることや歌うことは、これまであまり馴染みのない表現だったけど、この時ばかりは歌えそうなばかりか、自分も何かのかたちで音楽をいつかできたら、そんなふうに思わずにはいられなかった。

祭りのあとの夜、巨きな絵の前で未草の寛樹さん、庸子さん、蒼ちゃんと横に並びながら、ゆっくりお話する時間を過ごすことができた。絵を描き続けてから三年。それは自分が遥か遠くだと思っていたところへと確かにたどり着くことのできた、まさに奇蹟のような時間だった。